2024年12月26日(木) の18:00から一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第13回 GenAI 勉強会 ~ 生成AIによる自治体DXと地方創生を考えるワーキング・グループのキックオフ・ミーティング」が、港区立産業振興センターの 11F 小ホールで開催されました。

当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。

本イベントは、GAISと相互連携している各団体からの後援の元に開催されました。後援団体は、一般社団法人iCD協会、一般社団法人サイバースマートシティ創造協議会、一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)、一般社団法人地方WEB3連携協会(RX-DAO)、一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)、一般社団法人日本インバウンド連合会(JiF)、一般社団法人ノーコード推進協会(NCPA)【50音順】となっています。各団体の御尽力と御協力に感謝します。

(1)上村章文氏「自治体から始まる生成AI革命」(一般社団法人 生成AI協会 代表理事)

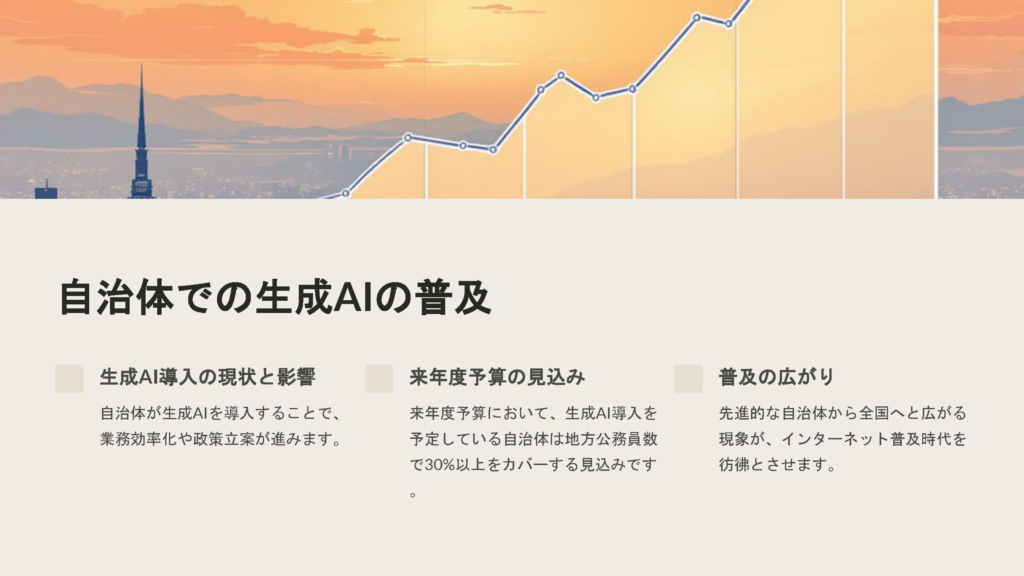

一般社団法人 生成AI協会 代表理事の上村章文氏は、本イベントの開会宣言と共に「自治体から始まる生成AI革命」として、自治体における生成AI導入の急速な進展とその背景を説明しました。LG-WAN対応の進展により技術的・コスト的障壁が緩和され、文書作成や政策立案、住民サービスの高度化が可能になっています。また、生成AIは単なる効率化ツールを超え、地域課題解決に向けた「協働者」としての役割を期待されており、NFTやWeb3技術と連携したデジタル住民制度や観光振興への応用も紹介。政府の「先進的デジタル公共財活用型交付金」による支援が、これらの取り組みを後押しすると強調しました。

(2)小知井和彦氏「デジタルとリアルの共存で、人と人、人と自然がつながる、新しいまちづくりへの挑戦」(北海道・上川町 地域魅力創造課 課長補佐兼企画係長)

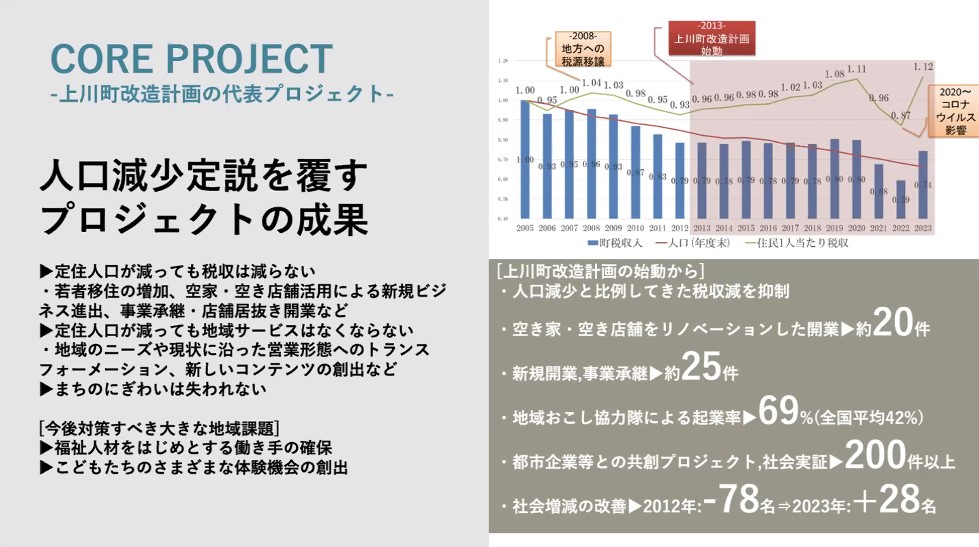

北海道上川町の小知井和彦氏は、人口減少や高齢化が進む中で新たな町づくりに挑戦していることを紹介。上川町は「町民の心の豊かさの実現」「感動人口1億人」を掲げ、山岳リゾートタウンとして物質的な豊かさではなく精神的な豊かさを追求しています。また、観光資源や温泉地を活かし、外部との連携を強化。デジタル技術を活用した新しい働き方や移住政策、企業との共創プロジェクトを推進し、持続可能な地域経済の循環を目指しています。小規模自治体だからこそ可能な柔軟な取り組みを進め、デジタルとリアルが共存する未来型地域社会の構築を目指していると語りました。

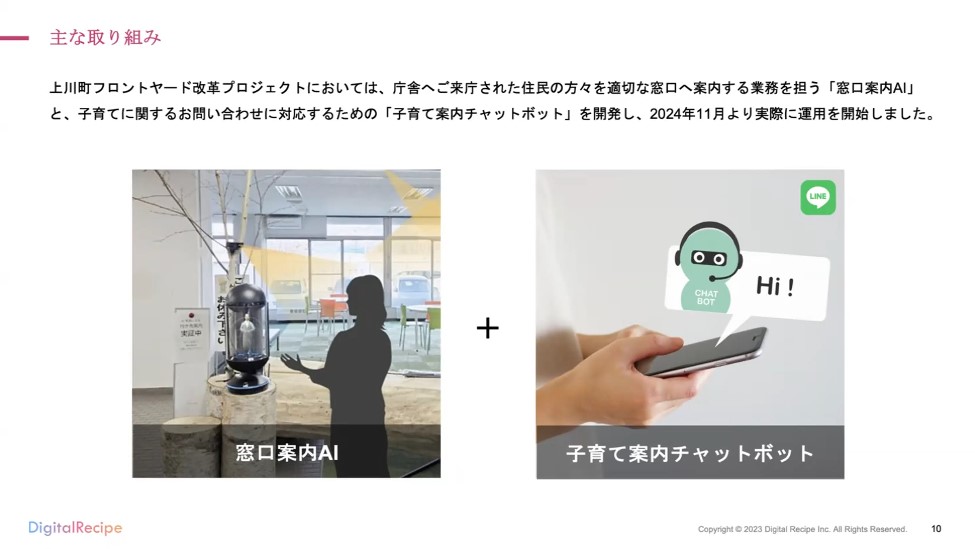

株式会社デジタルレシピの大庭祥平氏は、上川町における生成AI活用の取り組みを紹介。役場の窓口案内AIでは3Dアバターが来庁者を案内し、庁舎内の動線最適化や業務効率化に貢献。子育て案内チャットボットはLINEを活用し、24時間対応で子育て関連情報を自動提供。技術基盤にはRAGを活用し、役場データをGPTに統合して精度の高い応答を実現しています。導入には運用コストや職員・住民の理解促進が課題ですが、AIと人間の協働により、業務の高度化と新しい町づくりを目指していると述べました。

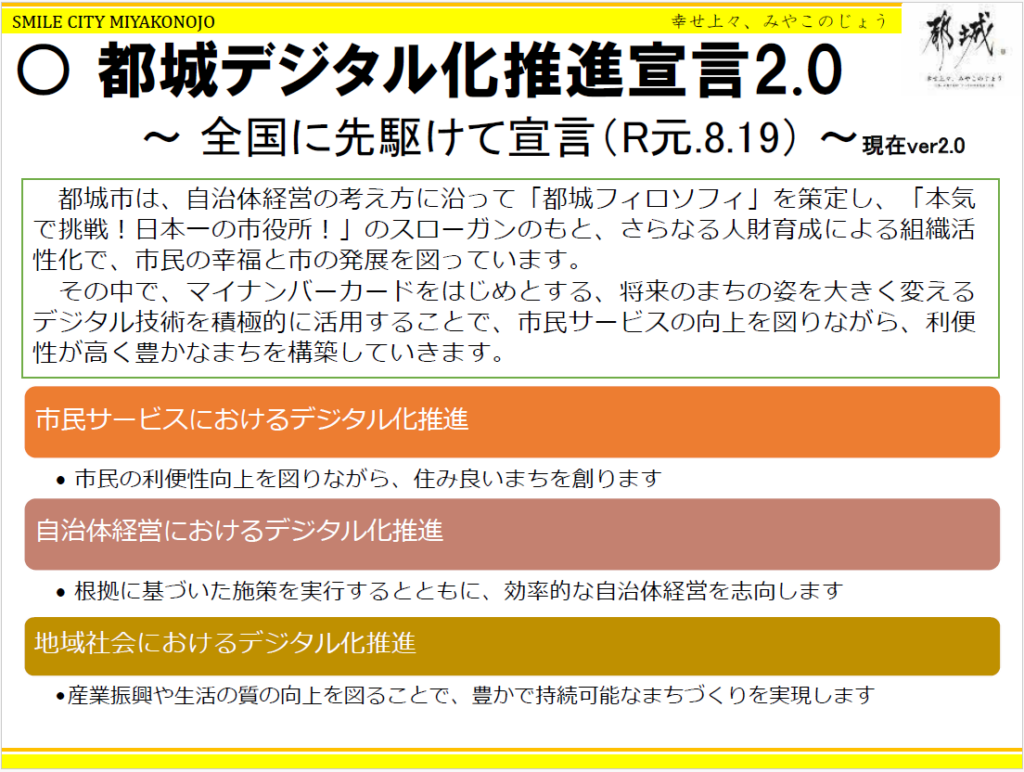

(3)佐藤泰格氏「都城市のDX推進と生成AI活用~チャレンジこそ地方創生の本質~」(宮崎県都城市 総合政策部デジタル統括課)

宮崎県都城市 総合政策部デジタル統括課 課長の佐藤泰格氏は、都城市のDX推進と生成AI活用について講演しました。都城市では、市長自らがCDO(最高デジタル責任者)を兼任し、デジタル化を加速させる旗振り役を担っています。佐藤氏は、カルテット体制を導入し、部門横断的にデジタル事業を展開。また、外部アドバイザーを活用しながら専門性を補完し、全庁的な取り組みを進めています。具体的には、コンビニ交付サービスやAIを活用したイベント情報集約、学校連絡デジタル化を推進。さらに庁内では、マニュアルを生成AIで効率化し、9割の部署で運用されています。住民向けには会話型生成AIや認知症予防サービスを導入し、デジタル技術を活用した地域包括ケアを実現。運用コストや職員・住民の理解促進を課題として挙げながらも、AIと人間の協働による業務高度化と持続可能な地域社会の構築を目指し、他自治体との連携を通じて成功事例を共有していくことの重要性を強調しました。

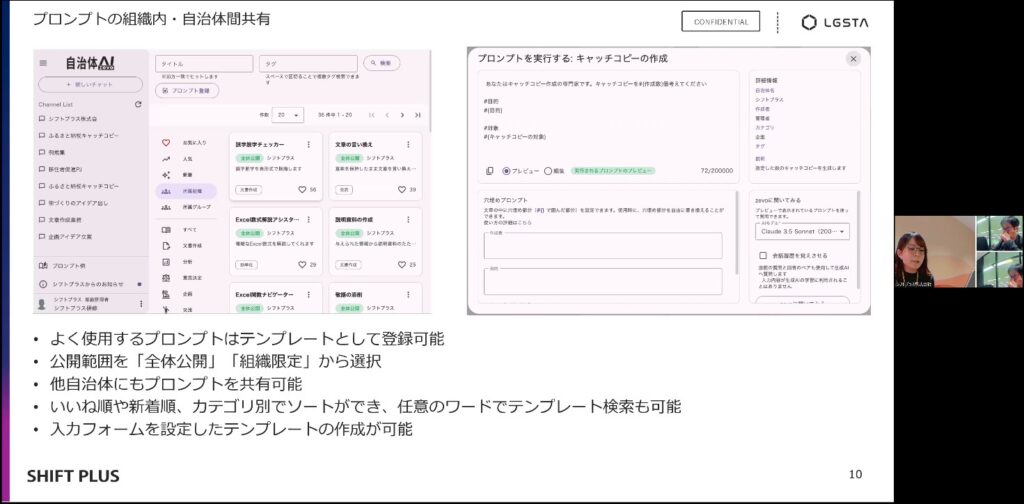

佐藤氏の講演に続いて、宮崎県都城市と共同でLGWAN対応生成AIプラットフォーム『自治体AI zevo(ゼヴォ)』を開発したシフトプラス株式会社が、取り組みを紹介。

自治体業務の効率化と住民サービスの向上を目指して、2023年12月に本社を大阪市から都城市へ移転し、地域密着型の活動を強化。これにより、より迅速かつ現場目線でのシステム運用・サポートが可能になったという。「自治体AI zevo」は、GPT-4やClaude 3.5など様々なLLM(大規模言語モデル)に対応し、文書作成支援や契約書チェック、多言語対応、プログラミング支援といった幅広い業務で活用されており、よく使用するプロンプトをテンプレート化して共有できる機能により、自治体間での業務標準化を可能にした。2023年7月のリリース以来、300以上の自治体がトライアルを実施し、70以上で本格導入が進行中。特に東京都特別区では4分の1の区がゼボを導入し、その効果が広がりを見せている。今後、シフトプラスは都城市を拠点にさらなる機能拡張と全国展開を目指し、デジタル技術を活用した持続可能な地域社会の構築に貢献していくと述べた。

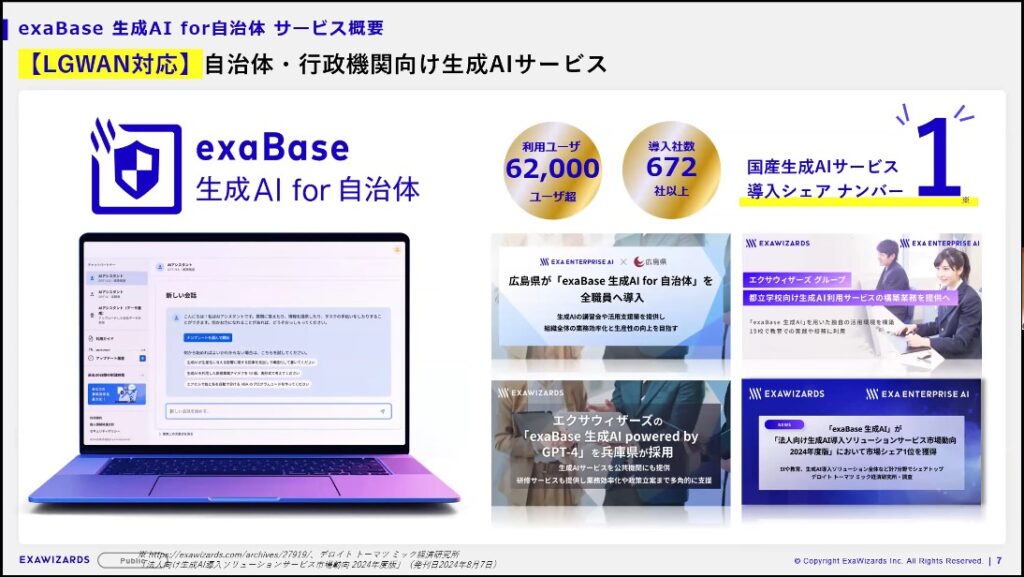

(4)大植択真氏「自治体における生成AIの活用事例」(エクサウィザーズ 常務取締役 / Exa Enterprise AI 代表取締役)

エクサウィザーズ常務取締役の大植択真氏は、自治体における生成AIの活用事例について講演した。同社は「AIを用いた社会課題の解決」を掲げ、生成AIサービス「exaBase 生成AI for 自治体」を提供。このサービスは、地方自治体向けの専用ネットワーク環境「LGWAN」に対応し、行政機関が利用しやすいライセンス体系や、行政業務で活用できるプロンプトのテンプレートを備えている。広島県や静岡県など、50以上の自治体がこのサービスを導入しており、文書作成や要約、問い合わせ対応、データ分析などの業務で活用されている。例えば、広島県では全職員向けに導入し、組織全体の業務効率化と生産性の向上を目指している。また、静岡県では庁内独自データをRAG(Retrieval Augmented Generation)で活用し、問い合わせ対応やデータ分析に要する時間を大幅に短縮し、職員の生産性向上を実現している。大植氏は、生成AIの今後の展望として、「マルチモーダル」や「エージェント型AI」の進化により、さらに高度な業務自動化が期待されると述べた。一方で、生成AIの導入に際しては、機密情報や個人情報の取り扱い、生成されたコンテンツの正確性や倫理的問題、著作権上の問題などの課題も指摘されている。各自治体では、これらの課題に対応するためのルール整備や、職員向けの研修を実施し、適切な活用を推進している。生成AIの導入は、自治体の業務効率化や生産性向上に寄与する一方、適切な運用とガバナンスが求められる。今後、導入済みの自治体の知見を活かしながら、より多くの自治体での活用が期待いると述べた。

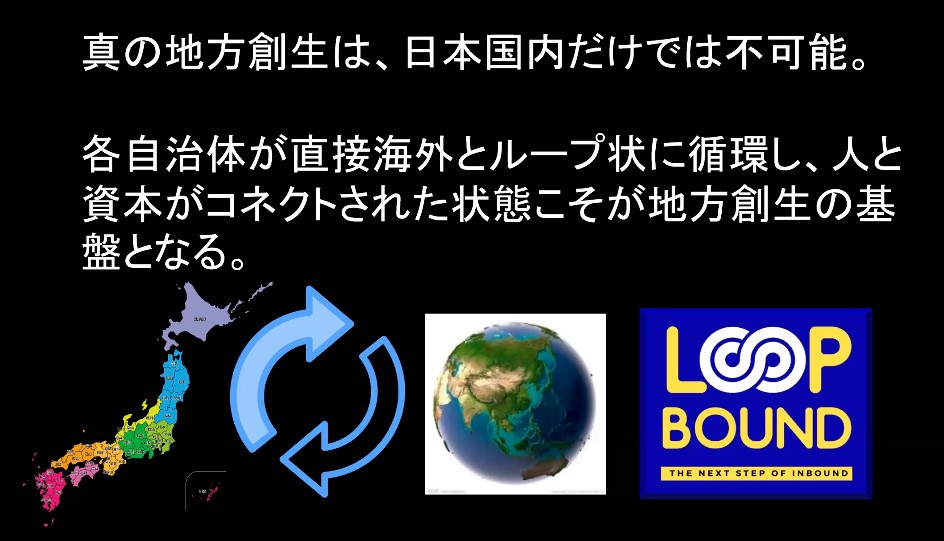

(5)中村好明氏「生成AIが切り開くインバウンドとループバウンドの未来」(日本インバウンド連合会 理事長)

中村好明氏(日本インバウンド連合会 理事長)は、生成AIを活用した新たな観光戦略として「ループバウンド」の重要性を提唱した。これは地方自治体が海外と直接つながり、人や資本が循環する持続可能な経済モデルである。特に千葉県大竹町では廃校を再活用し、街全体をキャンパス化する構想を進行中。海外シェフの招聘やアカデミー設立、インキュベーションセンター開設など、多角的な取り組みが計画されている。さらに、生成AIは地域振興の戦略立案やデータ分析、観光客の行動予測、さらには効果的なマーケティング施策の自動化に活用されることが期待されている。特にデジタル技術を活用し、大竹町を「生成AI実験都市」として整備し、地域経済と観光の新たなモデルを構築する構想が語られた。中村氏は「真の地方創生は国内再分配ではなく、グローバルなつながりにある」と強調し、今後の挑戦に期待を寄せた。

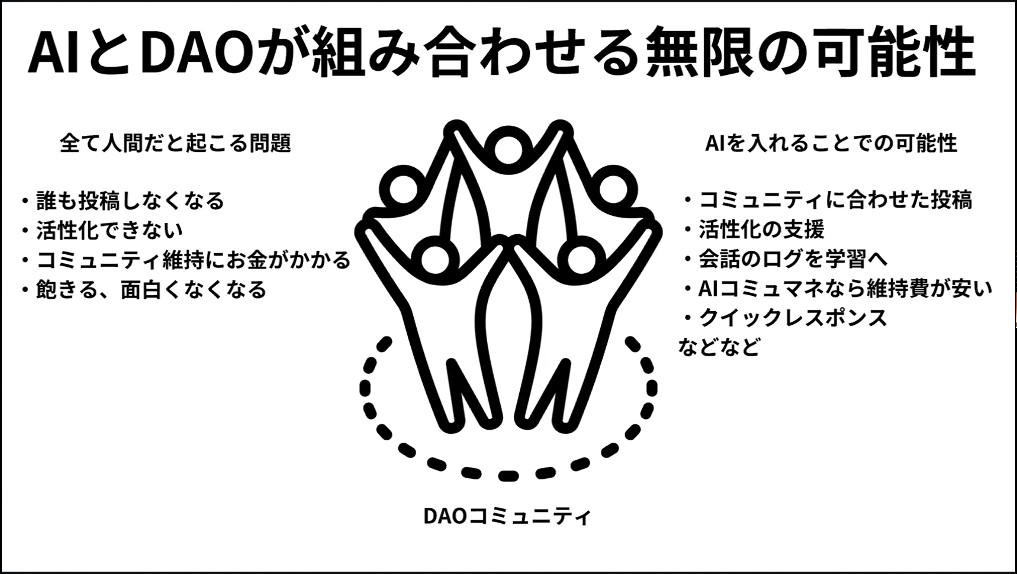

(6)上田敏孝氏「DAOと生成AIで実現できる自治体DXの可能性」(地方WEB3連携協会 代表)

地方WEB3連携協会の上田敏孝氏は、DAO(自律分散型組織)と生成AIを活用した自治体DXの可能性について講演しました。DAOは絆をデジタルで可視化し、地域課題の解決や関係人口の創出を促進する新たな組織モデルです。具体例として、新潟県山古志村ではNFTを活用し、地域の絆を可視化することで世界中に1万人以上の支援者を生み出しました。しかし、多くのDAOは運営の難しさから活動停止に至ることが多く、その課題解決に生成AIが有効とされています。生成AIはコミュニティの活性化や運営支援を効率化し、AIエージェントの導入で人材コストの削減や継続的な活動を実現します。上田氏は、GAISと連携し、生成AIとWeb3を掛け合わせた新しい自治体DXモデルの構築を目指すと語りました。

(7)佐藤貴憲氏「ノーコード推進協会の取り組みについて」(ノーコード推進協会 地方創生部会 部会長 / キーウェアソリューションズ 首席エバンジェリスト)

佐藤貴憲氏(ノーコード推進協会 地方創生部会 部会長 / キーウェアソリューションズ 首席エバンジェリスト)は、ノーコード技術の普及と活用をテーマに講演を行った。ノーコード推進協会は2022年9月に設立され、企業や自治体と連携し、技術導入支援や教育活動を展開している。特に「ノーコード宣言シティ」プロジェクトでは、自治体向けに技術サポートや勉強会を無償で提供し、地域課題の解決に貢献している。また、出版や広報活動、教育分野でも積極的に取り組み、ノーコードの普及と人材育成を進めている。佐藤氏は「ノーコード技術は業務効率化や新しい価値創造をもたらす」と強調し、今後も協会活動への参加を呼びかけた。詳細は協会ホームページを通じて確認できる。

講演後の懇親会では、参加者同士の交流が深まりました。多くの参加者が、講演内容についての意見交換やネットワーキングを楽しみ、有意義な時間を過ごしたとの声が多数寄せられました。

「自治体DX+地方創生ワーキング・グループ」について関心のある自治体及び関係者の方々は、こちらからお問合せください。