2025年9月29日(月)に一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第19回 GenAI 勉強会」を港区立産業振興センター 11階 小ホールで開催しました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。

★GAISのメールマガジン(月3~4回発行)限定で、動画アーカイブを公開しています。メールアドレスだけで誰でも申し込み可能です。申し込みはこちら。 https://gais.jp/gais-ml

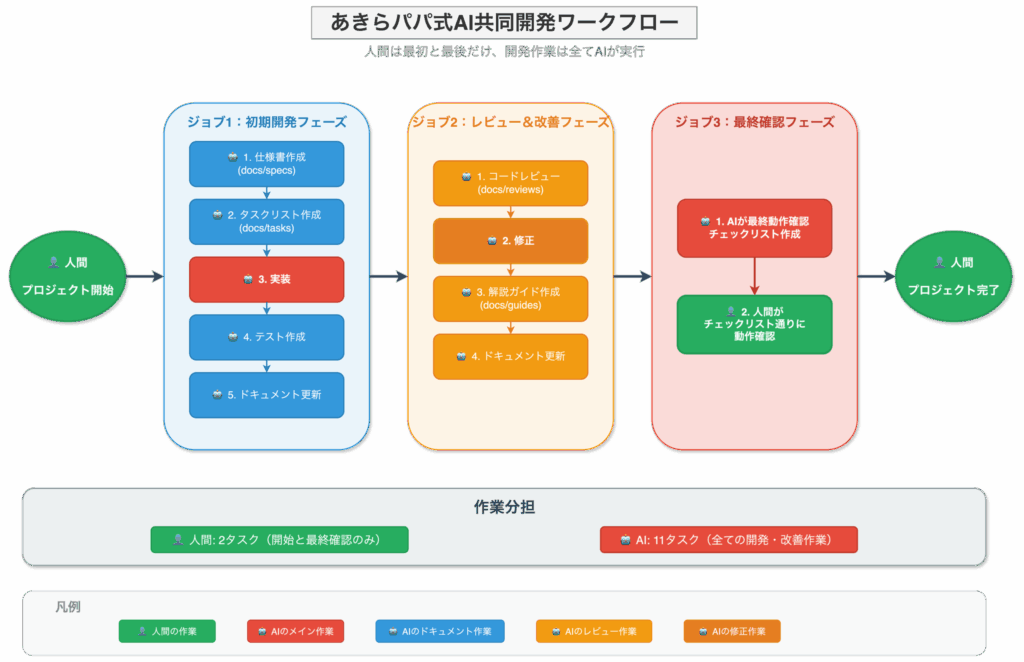

(1)「人間は最初と最後だけ|AIと共創する次世代開発手法『あきらパパ式AI共同開発ワークフロー』実践ガイド」

講師:あきらパパ 氏

あきらパパさんの講演では、従来はエンジニアが全工程を担い長時間労働となりがちなところ、本手法では人間が担うのは「要件定義」と「最終確認」の2工程のみ。その他11工程をAIが自動で実行し、作業時間を1/4に短縮。ToDoアプリの開発例をもとに仕様書作成からコードレビュー、修正、ドキュメント生成までAIが担う流れをデモンストレーション。導入効果として開発速度3倍、バグ70%減という成果が示されました。小規模な関数開発から試せる実践的なガイドに、多くの参加者が刺激を受けたセミナーとなりました。

(2)世界のゲーム産業とAI – 国産プラットフォームの可能性 ~ AIとUGC(ユーザー生成コンテンツ)が切り拓く新市場

講師:川本龍(ノトフ)氏(株式会社NEIGHBOR(DreamCore)CEO)

株式会社NEIGHBOR(DreamCore)CEOの川本龍(ノトフ)氏は、Robloxやマインクラフトに象徴されるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の広がりを紹介し、日本のゲーム産業が持つブランド力と、AIによる新たな開発手法の可能性を強調しました。自社の「DreamCore」では、パソコン不要・スマホからチャットベースで誰でもゲームを作れる仕組みを提供しており、既に数千件の作品が投稿されていると紹介。親子向け体験イベントでは、子どもの写真や好きなモチーフを即座にゲーム化できる楽しさが、多くの笑顔を生んだ事例も披露しました。後半の質疑応答では、利用者の年齢層や女性への広がり、教育現場での導入可能性などが議論されました。川本氏は現状30代以上の男性が中心だが、今後は子どもや女性層へ広げたいと説明。また、マネタイズについてはTikTok型の広告やアバター課金、企業案件とのマッチングを構想していると語りました。教育関係者からは「工業高専や大学での活用」への期待も寄せられ、AIとUGCが新しい学びと市場を切り拓く手応えを示す講演となりました。

(3)実務で使える!“まじん式プロンプト”でつくるAIスライド徹底解説

講師:まじん 氏

まじん氏は、自身が考案した「まじん式プロンプト」の最新バージョンV3を中心に、Googleスライドを自動生成する具体的な方法が紹介されました。誰でも無料のGoogleアカウントさえあれば利用できるシンプルな仕組みを解説。プロンプトを設定し、アプリスクリプトにコードをコピペするだけで環境構築が可能であり、スライドは数十秒で生成されると実演しました。また、スピーカーノートの自動生成や、デザイン・背景・ロゴ設定などの高度なカスタマイズも披露。さらに、生成したスライドを動画化し、AIナレーションを付与する応用テクニックまで解説し、参加者を驚かせました。美術系出身からAI人材へとキャリアを転換した自身の経験も交えつつ、「今からでもAIを学ぶのは遅くない」と強調。実践的で即効性のあるノウハウが詰まったセッションは、多くの参加者に強い印象を残しました。

(4)ライトニング・トーク:

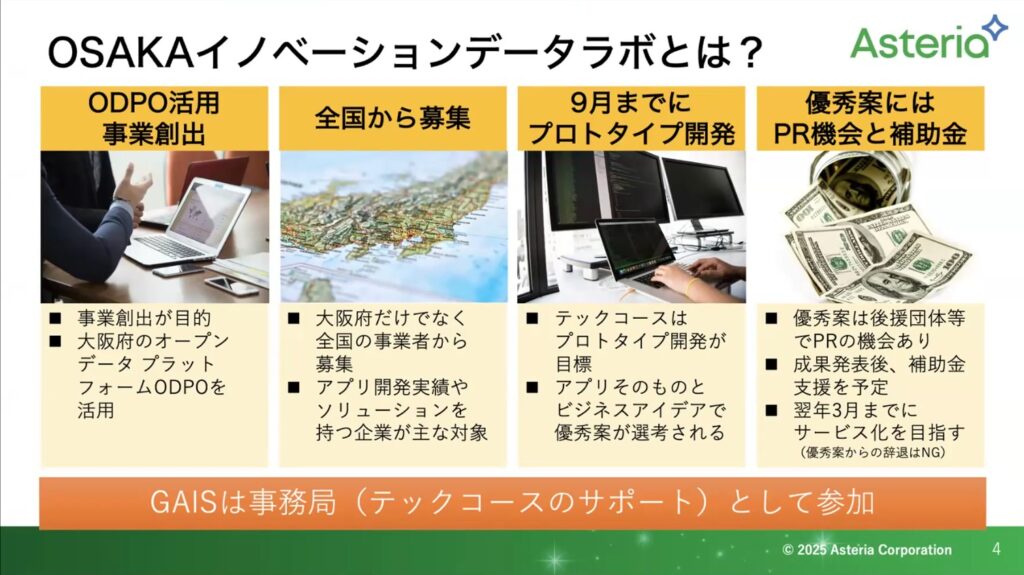

(A)「報告:OSAKAイノベーションデータラボ・中間審査」

森 一弥 氏(アステリア株式会社 エバンジェリスト/GAIS エバンジェリスト)

ライトニングトークでは、アステリア株式会社のエバンジェリストであり、GAISのエバンジェリストでもある森一弥氏が、データ連携利活用ワーキンググループの活動の一環として取り組んでいるOSAKAイノベーションデータラボについて報告しました。大阪が保有するデータプラットフォームを活用し、全国からアイデアやプロトタイプを募集するハッカソン型イベントで、優秀案にはPR機会や補助金が提供されます。森氏は、事前に応募書類をAIに読み込ませ、注目度を評価させた結果と実際の審査結果を比較。ChatGPTが推したパナソニック案は途中辞退となった一方、NotebookLMが評価した竹中工務店の防災アプリ案は中間審査を通過し、最終審査に進んだことが報告されました。発表のまとめとして、AIを活用した事前チェックの有効性、複数AIによる評価の必要性、そして予測不能な要素があることが強調されました。森氏は「AIを参考にしつつも、人間の判断と組み合わせることが重要」と述べ、次回の最終報告への期待を残しました。

(B)「GitコマンドとCopilotでつくる!AIテスト仕様書生成術」

上田 達大 氏

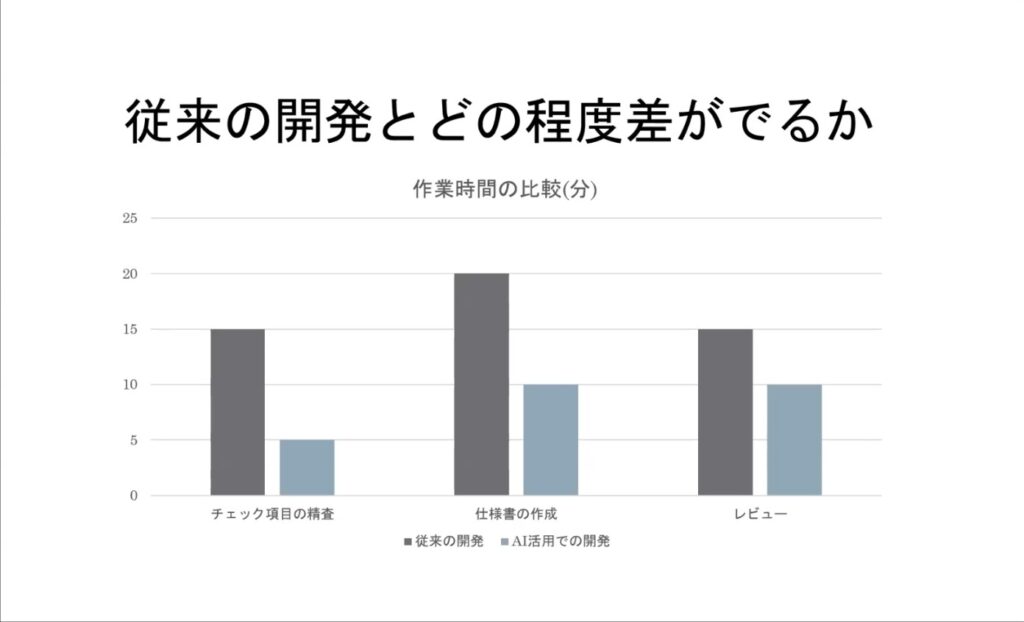

ライトニングトークの2番手、上田達大氏が「GitコマンドとCopilotでつくる!AIテスト仕様書生成術」と題して、開発現場での課題として「セキュリティ制約で外部ツールが使えない」「要件や修正内容をテスト仕様書に反映するのが大変」「アジャイル開発で資料作成の時間が不足する」といった現状を指摘。その解決策として、GitコマンドとVisual Studio CodeのCopilotを組み合わせ、効率的にテスト仕様書を生成する方法を紹介しました。具体的には、Git Showコマンドでコミット履歴から修正内容を抽出し、さらにGit CLIでIssue情報を取得。それらをプロンプトとともにCopilotへ入力することで、テスト仕様書を自動生成するワークフローを解説しました。実際の実演例では、従来1時間かかっていた作業が半分程度に短縮され、1分弱で仕様書が生成されるケースもあると報告。レビュー工程の負担は依然残るものの、チェックや作成段階で大幅な時短効果が得られると強調しました。費用面でも、1スプリントあたり数万円規模の効率化が見込めるとされ、実務に直結するノウハウが詰まった発表は、参加者にとって大きな示唆を与えるものとなりました。

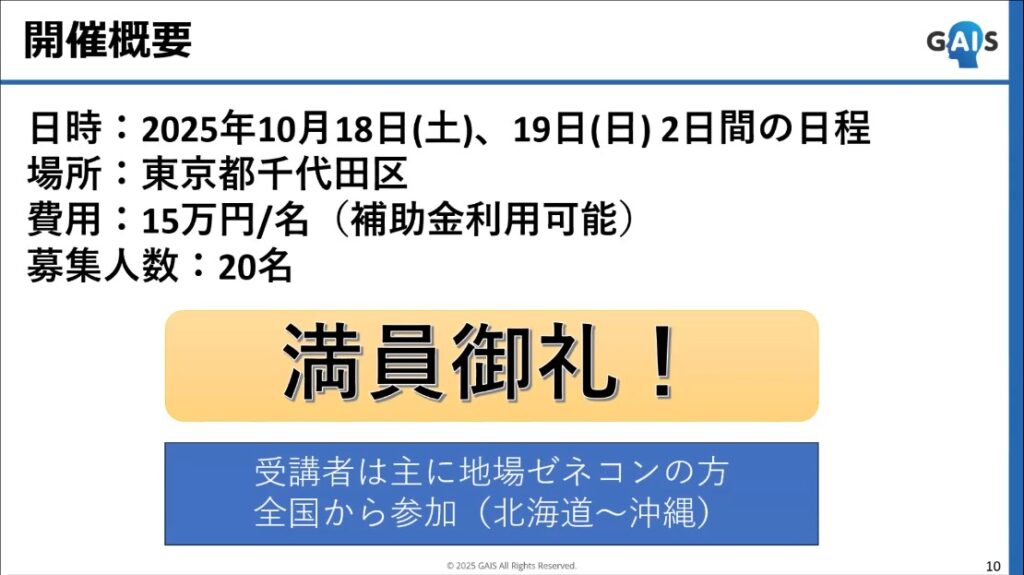

(C)「活動報告:建築・土木WG」

花坂弘之 氏(日本マルチメディア・イクイップメント株式会社/GAIS 事務局)

ライトニングトークの最後は、日本マルチメディア・イクイップメント株式会社の花坂弘之氏が「活動報告:建築・土木WG」と題して登壇しました。花坂氏は、老朽化するインフラや人材不足、増加する災害対応など課題が山積する建設業において、生産性向上に生成AIをどう活用できるかをテーマに活動していると紹介。これまでに上村代表理事やシビルクリエイト社長の川西氏、AIテックの河津氏(GAIS理事)らを迎えて勉強会を実施し、現場の声を収集してきたと報告しました。その中では「生成AIをどう使ってよいか分からない」「建設実務に直結した内容が少ない」といった意見が多く寄せられたといいます。そこでWGでは、施工計画書の爆速作成を題材にした「建設技術者のための生成AI実践セミナー」を企画。実際の現役建設技術者が講師となり、ChatGPTやNotebookLM、ナプキンAIなど複数のツールを駆使する実践的なプログラムを用意しました。10月開催分は既に満員御礼となり、全国のゼネコンから熱い関心が寄せられたとのことです。さらに12月には九州での追加開催、来年2月には東京での開催も決定しており、今後の展開に大きな期待が集まる発表となりました。

*本記事は、Whisperによる文字起こし原稿から、ChatGPT 5 が作成しました。