2025年7月16日(水) に一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第18回 GenAI 勉強会」が、京橋エドグラン 29階のインキュベーションセンターで開催されました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。

★GAISのメールマガジン(月3~4回発行)限定で、動画アーカイブを公開しています。メールアドレスだけで誰でも申し込み可能です。申し込みはこちら。 https://gais.jp/gais-ml

(1)「Beyond GPU aaS:ミドクラの挑戦 ~ ミドクラの最新ソフトウェア技術のAI基盤への適用」

加藤 隆哉 氏(ミドクラジャパン株式会社)

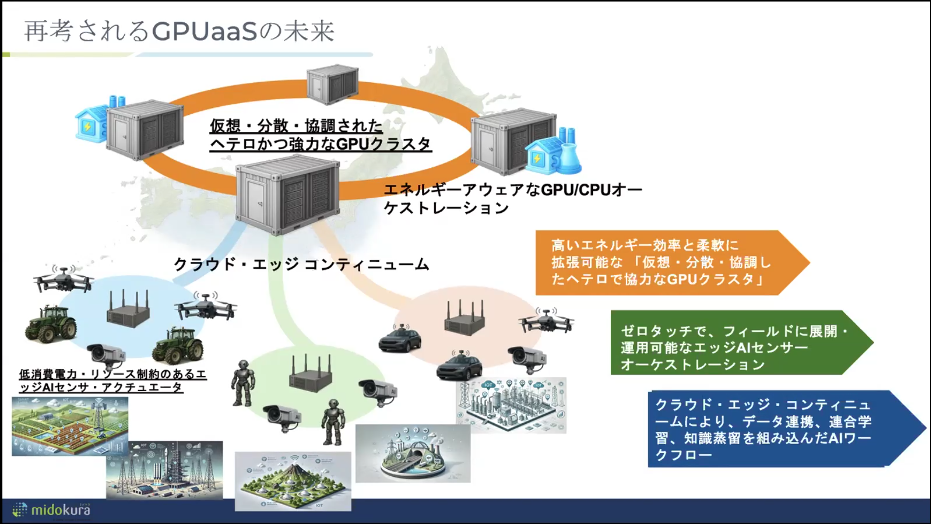

ミドクラの加藤隆哉氏はトップクラスGPUの長い待ち行列 、半仮想化による共有制約 、そして工場など機密データを外部に出せない現場のセキュリティ要件が現行GPUaaSの壁になっていると指摘 。その結果、企業のオンプレミス志向が強まっていると問題提起した 。この課題に対しミドクラは、スーパーマイクロ本社との直接取引によりNVIDIA B200サーバーを約2週間で国内供給し、価格も最安水準で提示できる体制を整えたと説明する 。ただしハードは“入口”に過ぎず 、B200を搭載したクラスター上で「AI Factory as a Service」を提供し、企業や研究所が迅速に生成AIを試せる環境を目指すという 。利用者はプリインストール済みのPyTorch/TensorFlow環境を選んで仮想マシンを起動し、持ち込みモデルでも数ステップで学習・推論を実行可能で、煩雑な環境構築はシステムが肩代わりすると強調した 。同氏は9月末にこの環境のα版をカットオーバーさせ、10月から最新B200環境を「サンドボックス」として開放し、“ラピッドプロトタイピング”を加速させたいと語った 。講演ではB200が192GBの大容量メモリを備え、従来A100世代では複数台のサーバーが必要だった大規模LLMやマルチモーダルモデルの処理が、単体もしくは数台で完結する利点も示した 。さらに講演の核心として、同氏は「GPU as a Serviceの次」を見据えた先進的な構想を披露した。「単一ベンダーのロックインは限界に来る」として、多様なGPUを扱えるヘテロジニアスな環境の必要性を説く 。その上で、ミドクラの強みであるエッジAI技術とクラウドを連携させ、WebAssembly (WASM) 等の技術でAIワークロードをエッジからクラウドまでシームレスに移動させる「Edge to Cloud Continuum」構想を掲げた 。また、電力問題への解として「Energy-Aware Scheduling」という未来像も提示。例えば「電力コストが安い北海道で夜間に大規模学習を行い、日中はユーザーに近い東京で推論を実行する」など、地理や電力状況に応じてAIの処理場所を動的に最適化する構想を語り、聴衆の関心を集めた 。ミドクラの挑戦は、単なるGPUの提供に留まらない。ハイパースケーラー依存から脱却し、セキュリティ、ポータビリティ、そしてエネルギー効率までも考慮した次世代の分散型AI基盤を構築することで、国内企業が真にAIを活用する道を拓く布石として、今後も注目される。

(2)「生成AI時代の激流から未来を読み解く」

嶋 是一 氏(株式会社KDDIテクノロジー CTO/GAIS 理事)

近藤 昭雄 氏(全力機械株式会社 取締役軍師)

KDDIテクノロジーCTOの 嶋 是一 氏と全力機械取締役軍師の 近藤 昭雄 氏が「生成AI時代の激流から未来を読み解く」と題し、パネル形式で熱い議論を交わした。冒頭、近藤氏は Web1.0(情報)→2.0(参加)→3.0(価値)に続く次フェーズを「AIによる知能と推論が行き交うインターネット」と定義し、2026年にはオンライン・コンテンツの90%が生成AI由来になるという急進的な変化を提示したうえで、2024年時点でWebトラフィックの51%がボット通信に置き換わっている現状を示し、人間向けUIはデータの置き場へ、対話型エージェントが新たなフロントエンドへと役割をシフトすると説いた。嶋氏はこの潮流を支える技術として、GoogleがLinux Foundationと進める「Agent‑to‑Agentプロトコル」などAI同士の直接通信基盤を紹介し、個別最適化されたエージェント体験が主戦場になる未来を強調した。開発現場の変革例としては、メルカリが約2,000人のエンジニアに対し2週間「AIの指示だけでコーディング」を試行した事例が取り上げられ、英語プロンプトがプログラミング言語を置き換える“Vibe Coding”が既に実用段階に入っていることが示された。また、Google DeepMindの「AlphaEvolve」やSakana AIの「Darwin Gödel Machine」に触れ、AIが自らアルゴリズムやコードを進化させる“自己改良フェーズ”が始まったと指摘する一方で、応用で破綻しやすい「ポチョムキン理解」という弱点にも言及し、監査とガードレールの重要性を訴えた。最後に「生成AI時代の未来は明るいと思うか」という問いかけに会場のほぼ全員が手を挙げ、希望と警鐘が交錯する中でセッションは幕を閉じた。

(3)「Googleの躍進!Gemini for Workspaceの活用による業務改善事例公開!」

佐藤 拓哉 氏(アローサル・テクノロジー株式会社 CEO)

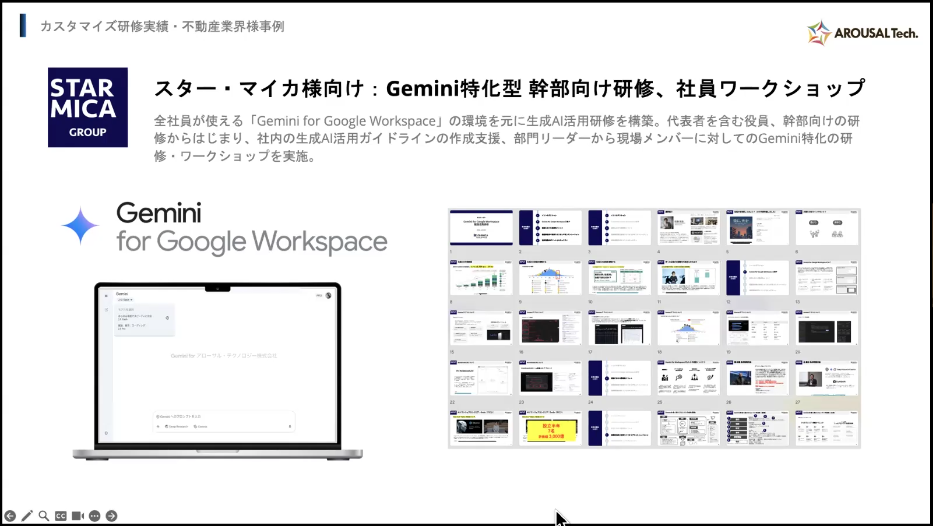

アローサルテクノロジー社の佐藤拓哉氏は、まず「人とAIの区別がつかなくなる」という現代的な課題を提示。その象徴として、OpenAIのサム・アルトマン氏が手掛けるプロジェクト「Worldcoin」を紹介し、自身がその公式アンバサダーであると述べた。氏は、AIが東大入試に合格するほどの知性を持ち、Big Techでは大規模な人員削減が進むなど、社会が「第4次AIブーム」の渦中にあると解説。業界の勢力図も、OpenAIとMicrosoftの間に亀裂が生じ、GoogleとOpenAIが提携を結ぶなど、目まぐるしく変化していると指摘した。このような状況を受け、同社はAI開発から、AI活用を教える研修事業へと比重を移していると説明。職種別の実務研修やe-learningを量産し、昨年は1万人以上、今年を含めると延べ2万人に研修を行った実績を報告した。具体的な導入例として、スターマイカでは経営層から全社員へ研修を拡大し、JCOMでは1200人規模の研修と1万人超の動画視聴でAI利用率が倍増したと述べた。また、ExaBaseやギブリーといった既存ツールにも対応する「ベンダー不問」の方針を強みとして挙げ、「中小企業はGeminiで十分、大企業はMicrosoft系も選択肢」と利用規模に応じた考え方を示した。講演の核となるGeminiの活用法については、まず Google Workspace が3月17日に自動で値上げされた事実を強調(例:ビジネススタンダードは月額1,360円→1,600円)。これにより「Geminiを使わなければ損」という状況が生まれたと述べ、聴衆の関心を引いた。機能面では以下の三本柱を挙げた。

〈Geminiアプリ〉: 高速なFlashモデルと推論に強いProモデルを使い分け、インフォグラフなども作れるキャンバス機能を持つ。

〈サイドパネル〉: ドキュメントやスプレッドシートの右側に表示され、既存ファイルの要約やグラフ作成を支援する。今後は自作のGems(プロンプトアプリ)もここから呼び出せるようになる予定。

〈Notebook LM Pro〉: より深い調査や推論を担うツール。

氏は、Googleが3000人のエンジニアを投入し、わずか2~3ヶ月で競合製品(Claude Code)と同等のGemini CLIを開発したという驚異的な開発速度にも言及した。最後に、実践的な活用例として、名刺交換後の一連の業務フローを完全自動化している様子を披露。名刺アプリ(Eight)からCRM(HubSpot)へ顧客情報を自動登録し、Geminiで企業リサーチを行い、Zoom商談後の議事録をAI(Notta)で要約して自動でCRMに記録するという一連の流れを解説した。今後の展望として、動画生成AI「Veo 3」を搭載した「Google Vids」、ワークフロー自動化ツール「Workspace Flows」、企業向けAI基盤「Agent Space」といった未来の機能を紹介。「今のうちにGeminiの基礎を固め、誰もがAIエージェントを作れる次の波に備えてほしい」と呼びかけ、講演を締めくくった。

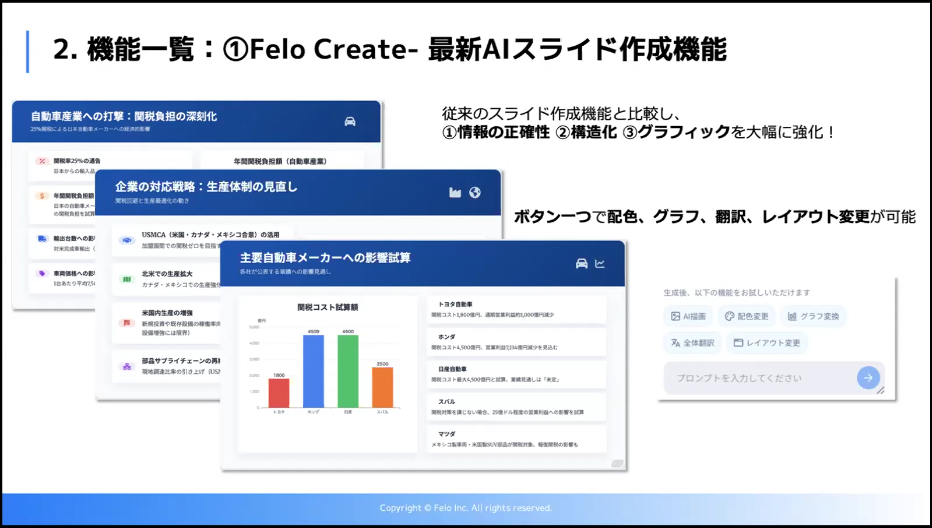

(4)「国産AI検索エンジン Felo の最新動向」枡井 夏生 氏(Felo株式会社)

フェロー株式会社の枡井夏生氏は、自社を「検索型AI市場の日本初の挑戦者」と位置付け、昨年7月の創業から1 か月で15 万人、7 か月で120 万人超を獲得し、その約30 万人が国内、2位は台湾だと急成長ぶりを示した。資金面では海外VC主体のシリーズAで約15 億円を調達し、Peak XVとミライアセットが参加、シリーズBでは国内投資家も視野に入れると語った。3月には法人向け「エンタープライズ版」を公開し、白宝堂DY1・ゲイリーDI・アシストと協業を開始、既に約50社が導入し10〜20名規模のチーム単位で活用が進むという。製品は検索エンジン「Felo Search」、30種超の業務テンプレを備える「Felo Agent」、社内文書を簡易RAG化する「Topic Hub」の三層構成で、従来1時間かかった調査や資料作成を数分に短縮する狙いを示した。エージェント機能では音声メモを文字起こししてNotionへ保存し、要約・ToDo・次回アジェンダまで自動生成するデモを披露。AI スライドは配色やグラフをワンクリックで調整でき、日本のビジネス慣行に合わせたレイアウトへ大幅チューニングしたと強調した。さらに Grok や Claude など複数 LLM を自由に選び、複数モデル契約企業にはコストメリットが出ると説明。Topic Hub では就業規則を取り込み「有給は何日?」と尋ねれば即答する“チームラグ”の活用例を紹介し、検索から生成・可視化・共有まで一気通貫で業務を変革する未来像を描いた。

(5)ライトニング・トーク

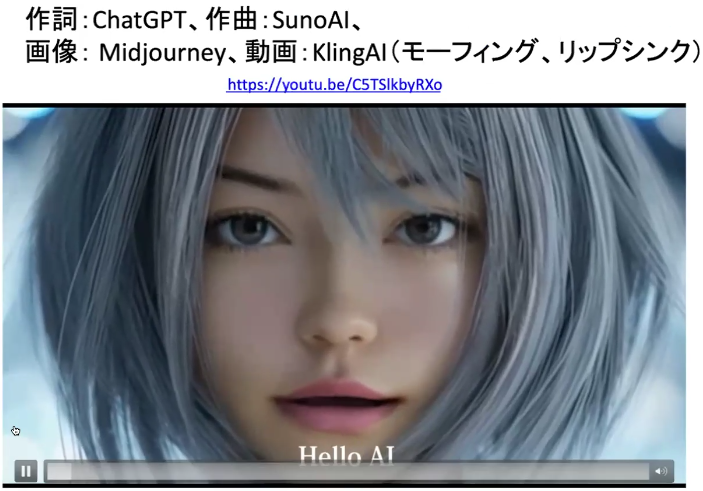

(A)「普通のサラリーマンでもここまでできる動画生成AI ~ リアルタイムデモ5連発」

武村 達也 氏

ライトニングトークでは、副業で生成AIを駆使する武村達也氏が「普通のサラリーマンでもここまでできる動画生成AI」をテーマに、Kling AI で作った自己紹介ムービーを皮切りに、ChatGPT で即興執筆したシナリオを画像生成AI「Veo 3」に投げ、さらに Runway で自身の写真を高原ドライブ風の動画へ変換し、テンプレート機能付きの別サービスで GAIS のロゴ入り CM を合成し、Midjourney 産の AI 美女を HeyGen のリップシンクでしゃべらせ、最後は Baidu 系「Vidu」の Reference 機能で自分が馬に乗る映像まで生成するという五連発デモを行った。わずか十数分のライブ操作でプロンプト入力から完成動画の再生までを繰り返し、途中で音声が出ないトラブルや生成結果の“ガチャ”に苦笑しつつも「写真をアップするだけで誰でもできる」「課金はかさむが面白い」と体験談を交え、実際に GAIS の即席 CM 制作にも挑戦した。自分の顔でラップを歌わせたり、美女とマツダ車でドライブするカットを作ったりと、生成 AI の多彩なアウトプットを矢継ぎ早に提示した武村氏は、動画生成 AI が専門職の専有物ではなく日常のクリエイティブツールへと変貌しつつある現状を強調し、「まず触ってみることが一番の近道」と呼びかけてセッションを締めくくった。

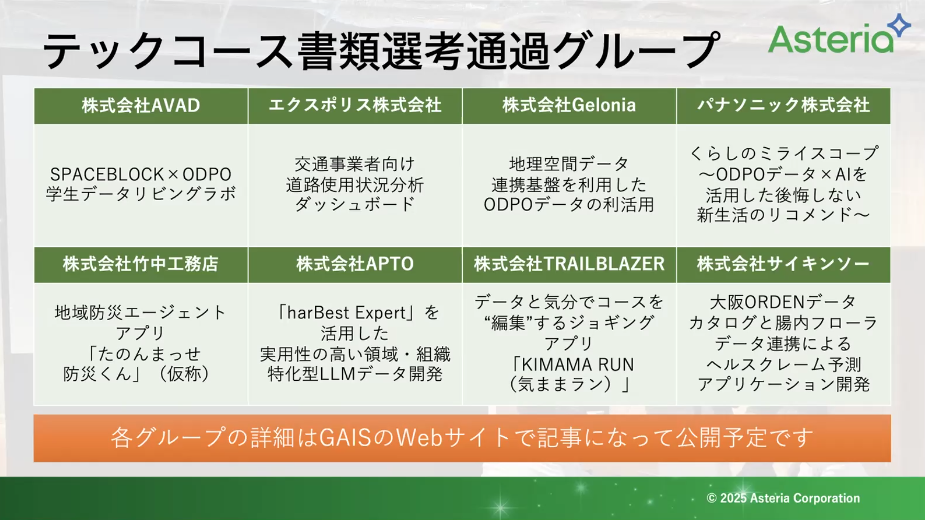

(B)「報告:OSAKAイノベーションデータラボ・DAY1」

森 一弥 氏(アステリア株式会社 エバンジェリスト/GAIS エバンジェリスト)

GAISエバンジェリストの森一弥氏は、大阪府主催「OSAKAイノベーションデータラボ」の現場リポートを行いました 。同ラボは、府のオープンデータ基盤 ODPO を活用した全国公募イベントであり、9月までにプロトタイプを仕上げた優秀案にはPR機会とサービス実現のための伴奏型の支援などが提供されます 。GAISは事務局として、その審査と参加者のフォローアップを担っています 。テックコースを書類選考で通過した八つの提案は、AVAD社(学生向けマイコン配布によるIoT教育)、エクスポリス社(交通状況ダッシュボード)、Geolonia社(空間情報連携基盤)、パナソニック社「暮らしの未来スコープ」、竹中工務店(防災オフラインアプリ)、APTO社(データ活用による新LLM開発)、TRAILBLAZER社(気分連動ランニング支援)、サイキンソー(腸内フローラ検索基盤)と多彩です 。森氏はこれらの応募資料をChatGPTとNotebookLMに投入し、「AIが最も注目する提案」を比較する実験を実施。その結果、ChatGPTはパナソニック案を、NotebookLMは竹中工務店案をトップに選びました 。ChatGPTは、社会課題の明確性、技術の独自性、ODPOデータの具体性、実現可能性の4点を評価 。一方、NotebookLMは、社会課題への貢献度、革新的なオフライン機能、多様なニーズへの対応、データ活用の効果、将来の展開可能性という5つの独自の視点で評価し、両AIとも「網羅的で具体的な記述」を高く評価したと報告しました 。この結果を踏まえ森氏は、AI時代の応募書類作成には以下の4点が不可欠だと強調しました。

網羅性: 技術・ビジネス・社会性をバランス良く盛り込むこと 。

具体性: 指定された条件(今回はODPOのどのデータか)をピンポイントで示すこと 。

テキスト重視: 画像中心の華麗なスライドより、構造を明示したテキストを重視すること 。

簡潔性: 課題、問題点、解決策を明確かつ簡潔に記述すること 。

森氏は、大量応募が前提となる今後は一次審査にAIフィルタリングが導入される可能性が高いと警鐘を鳴らし、「AIに好かれる書き方」そのものが競争力になると訴えました 。わずか10分の報告ながら、オープンデータ活用コンテストの最前線と生成AI時代の提案術を同時に示した内容は、実践的なヒントに富んでいます。

(C)「GAISと教育AI活用協会(AIUEO)の提携について」

佐藤雄太 氏(一般社団法人 教育AI活用協会 代表理事/株式会社みんがく 代表取締役)

一般社団法人教育AI活用協会(AIUEO)代表理事で株式会社みんがく代表取締役の佐藤雄太氏は、塾・予備校で培った経験を基に「教育×AI」の可能性を広げる活動を報告した。同協会は年四回程度の大型イベントを軸に、教育現場の実践事例と最先端テクノロジーを結び付ける取り組みを進めており、GAISと共催した幕張メッセ「Interop Tokyo 2025」内の教育AIサミットでは、英語講師・安河内哲也氏の講演に五百人が詰めかけ全六講演が立ち見となる盛況を記録した。今後は八月十四日に神戸KIITOで学生・教職員向けの「神戸AIサマーフェスティバル」を開催し、東京大学の松井豊教授らを招いてAI共創型ワークショップを実施する予定で、昨年衆議院第一議員会館で行った「教育AIサミット」の2025年版も八月二十二日に規模拡大して開催する計画だ。佐藤氏はGAIS教育ワーキンググループの一員として両団体の相互入会による包括提携を近日中に発表すると明かし、AI専門家と教育現場をつなぐマッチングプラットフォームやAIリテラシー向上プログラムなどの共同事業を視野に協賛企業・個人の参画を呼び掛けた。草の根で活動する同協会は持続可能な運営体制確立を目指し、イベント協力者やスポンサー募集の案内をZoomチャットで共有し、会場の技術者や教育関係者に向け「ともにAIが切り拓く未来の学びを創ろう」と訴えて講演を締めくくった。

*本記事は、Whisperによる文字起こし原稿から、ChatGPT o3 と Gemini 2.5 Pro が作成しました。