2025年6月11日(水) に一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第17回 GenAI 勉強会」が、京橋エドグラン 29階のインキュベーションセンターで開催されました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、2部構成で、第1部は先日発表された「OSAKAイノベーションデータラボ ― beyond万博でデータが未来を創る」の説明会を行い、第2部は通常の「GenAI 勉強会」として開催されました。

(1)「生成AIに最適なクラウドGPUサービスとAIデータセンター」

佐藤 幸夫 氏 (株式会社ハイレゾ GPU事業本部 パートナー営業部)

GPUクラウド「GPUそろばん」を提供するスタートアップ、株式会社ハイレゾは、誰もが“いつでも・安価に・柔軟に”最新GPUを使える世界を掲げる。2007年にアプリ開発会社として創業後、2019年にGPUクラウド事業を開始、2023年からは専業へと転換した。料金は 1時間50円 からと業界最安級で、国内のGPU供給不足による“AI貿易赤字”を是正しようという意気込みが背景にある。

同社が独創的なのは 地方型AIデータセンター 戦略だ。石川・香川で既に稼働し、佐賀でも建設が進む施設はいずれも廃校などの遊休資産をリノベーションした 2 MW級 小規模DCで、年間を通じて冷涼な気候を生かし PUE1.1 の高効率運用を実現。土地・電力コストを抑え、地域雇用を創出しながらクラウド料金へ還元する仕組みだ。

サービスは三層構成。軽量作業向けのリモートワークステーション、NVIDIA A100を用いた高速コンピューティング、そして HGX-H200 搭載の「AIスパコンクラウド」へと続き、今夏には Blackwell B200/B300 を追加予定。海外メガクラウド比で半額から1/3、オンプレと比較しても電力・設備を含む総コストで下回るという試算を提示する。

Blackwell世代が採用する FP4(4bit浮動小数点) は、130億パラメータ級LLMでもVRAM使用量を従来の4分の1に圧縮できる。小容量GPUでの学習・推論やエッジ配置が容易になることから、佐藤氏は「LLM開発を始めるならBlackwellを選ぶべきだ」と強調した。

導入支援も充実している。H200インスタンスは30日無料トライアルを用意し、1~3年契約で最大36%割引。さらに経産省の GENIACプライズ 応募企業にはGPU無償提供や申請書作成サポートも行う。ISV・SIerと連携した動作検証、廃校DCを核とする「うどん店+スマート農業」など地方連携モデルの共創パートナーも募集中だ。

低コスト分散DCと最新GPUクラウドの両輪で、日本発AIエコシステムを底上げする――ハイレゾの試みは、生成AI開発のハードルを下げるだけでなく、地方創生をも取り込む新しいインフラ像を提示している。

(2)「クリエイティブ系生成AIの現在地と今後 〜 #SOZOの活動から」

北村 勝利 氏 (株式会社海馬 代表取締役)

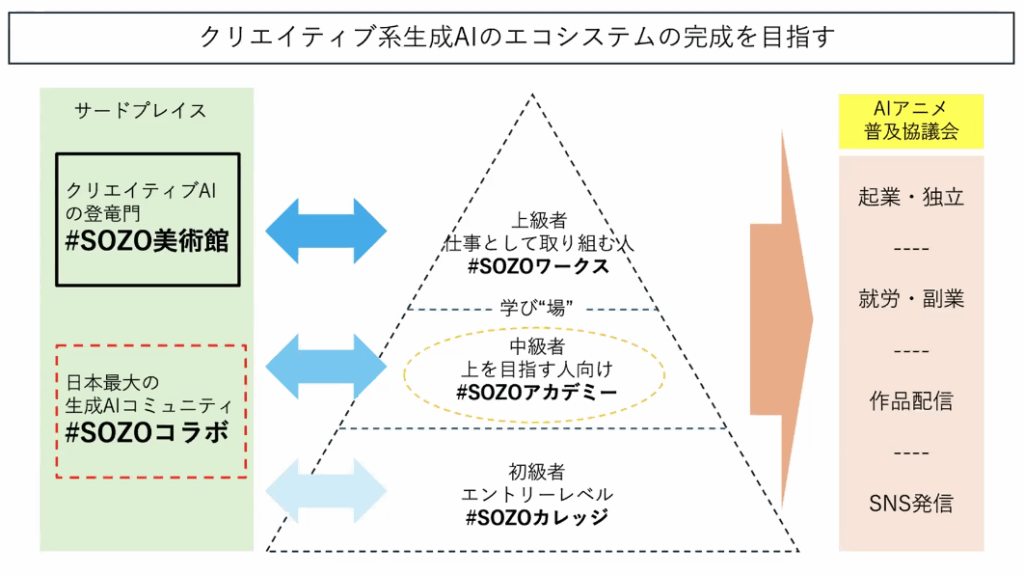

生成AIを「創造」というキーワードで再定義する北村勝利氏(株式会社海馬代表取締役)は、クリエイターと一般ユーザーの間に広がる“AI格差”こそ最大の課題だと強調する。同社は画像・動画・音楽などの生成AI活用に特化し、教材の無償公開とコミュニティ運営を軸に活動を展開。旗艦である招待制Discord「創造コラボ」は参加者が七千人を超え、その四割を女性が占めるというジェンダーバランスの逆転が特徴的だ。毎週月曜に無料セミナーとアーカイブを提供し、誰でもコストをかけず最新ツールを試せる環境を維持してきたが、今回GAISと連携し、テキスト系に強いエンジニア層を呼び込み技術チャンネルを拡充する方針を明らかにした。

オンラインAIアート展「創造美術館」は三年目を迎え、賞品が米五キロという遊び心で話題を呼びつつ、地方自治体や企業と組んだUGC施策を次々と実装している。海外天丼チェーンの公式キャラクター公募やライオンズクラブの献血教材キャラ開発など、AIで作品を生成しSNSで拡散しリアル施策へ接続する流れは、第四次UGC時代のマーケティング手法として注目された。

高性能モデルの月額課金が若年層の参入障壁になっている現状を受け、海馬は無料で使えるLINE AI(GPT-4o mini/DALL·E 3)を教育現場へ導入。美容専門学校や障がい者施設では、スマホからAIに触れられることで受講姿勢が大きく改善したという。Apple IntelligenceのOS組込も追い風となり、北村氏は「スマホが誰にとってもAIの入口になる」と見通す。

動画生成分野では超現実的な映像が企業用途で扱いにくいとの懸念がある一方、海馬はAIアニメに商機を見いだす。セル画六十枚をAIフレーム二枚に置き換え、一日で二分の採用動画を従来の五分の一コストで制作した事例を示し、2025年夏にはクラウド版Stable Diffusionを使ったAIアニメ職業育成スクールを開講予定だ。「ツールの使い方より、何を創り誰の課題を解くかが問われる時代に入った」と語る北村氏は、生成AIコンテストやDiscord企画に協力する企業・自治体を広く募り、AIアートやAIアニメ制作の外注・共同受託も積極的に開拓する考えだ。Discordで裾野を拡げ、LINEとスマホで日常利用を促し、地方創生とアニメ産業の課題を実制作で解決する――#SOZOの挑戦はクリエイティブ系生成AIの現在地を映し出し、次の成長エンジンを示唆している。

(3)「MCPやA2Aを駆使して創るAIドリブン組織とは?」

功刀 雅士 氏 (株式会社miibo 代表取締役)

会話型AIプラットフォーム「miibo」を手がける功刀雅士氏(株式会社miibo 代表取締役)が登壇し、わずか十人規模でもユニコーン級の成長を狙える「AIドリブン組織」のつくり方を語った。功刀氏はデータ爆発と競争加速、人材不足が重なる現状を「AI活用は生存戦略」と位置づけ、組織全体が同じ方向を向きリアルタイムにデータを共有し、エージェントが自律行動しながら透明性と進化メカニズムを備える状態を目指すべきだと強調する。

その具体策としてまず提示されたのが、企業のミッション・ビジョン・バリューやOKR、主要KPIをYAMLで構造化し、すべてのエージェントに読み込ませる「ノーススタープロンプト」だ。これによりAIのアウトプットが的外れになりにくく、人間と同じ価値基準で意思決定を下せる土台が整う。続いて紹介された「STAループ」は、トラッキングエージェントが Slack や CRM、IoTなど散在データを時系列ストリームに変換し、分析役のグロースバディが常時監視してインサイトを生成、MCP(Model Coordination Protocol)を介した実行エージェントが外部ツールへ自律アクションを飛ばす三層構造で、AIが感じ、考え、動くサイクルを高速回転させる。

さらに功刀氏は、複数の役割AIが仮想会議で意思を交わし合い、必要に応じて別グループのエージェントまで呼び出してタスクを遂行する Agent‑to‑Agent(A2A)の将来像を示した。miibo Agent Hub ではCEOやCFOのAIが自律的にファシリテーションを行い、会議の結論を Notion や Slack に即時反映する実証も進む。こうした仕組みが社内に浸透すると、同社では毎朝「経営リスク」「プロダクト改善提案」などをまとめた“モメンタム新聞”が自動発行され、社員は数十回分の会議を終えた状態で一日を始められるという。

実際のインパクトとしては、意思決定のリードタイムが日次から秒単位に短縮され、異常検知と対策実行がリアルタイム化し、人員増に依存しないスケールが可能になる。功刀氏は導入ステップとして、まずノーススタープロンプトで方向性を言語化し、社内ログを一元化してデータストリームを構築、MCPを用いた小規模な実行エージェントを Human‑in‑the‑Loop で改善しながら段階的にA2Aを拡張するロードマップを推奨した。講演の締めくくりには「詳細マニュアルを近日公開するので、ぜひ自社でもAIドリブン経営を実装してほしい」と呼びかけ、参加者に未来の組織像を鮮烈に印象づけた。

第17回 GenAI 勉強会は、「インフラ」「クリエイティブ」「組織」という三つの視点から生成AIの現在地と次のアクションを照射しました。三講演を通じて浮き彫りになったのは、生成AIの価値を最大化するには「計算資源」「創造力」「運用組織」という三つの歯車を同期させる必要があるという点です。十分な GPU を誰もが使える経済合理性、アイデアを社会実装まで結び付けるクリエイティブ基盤、そして AI が自律的に学習・行動できる組織構造——これらがそろうことで、日本から世界水準の事例が次々に生まれる土壌が整います。

GAIS としては、本勉強会を契機に各分野の知見を横串でつなぎ、会員企業・自治体・研究機関が協調できるプラットフォームをさらに強化していきます。講演後の懇親会では、ハイレゾの地方型 DC を SOZO の地域イベントに活用する構想や、miibo のエージェント基盤をクリエイティブ教育に応用する提案など、分野横断の議論が活発に交わされました。今後も GAIS は“つくる・つなぐ・広げる”を合言葉に、生成AIエコシステムの持続的な発展を後押ししてまいります。

次回「第18回 GenAI 勉強会」は、2025年7月16日(水)に同じ会場(京橋エドグラン 29階 インキュベーションセンター)で開催予定です。引き続き、多くの皆さまのご参加をお待ちしております!

★本記事は、ChatGPT o3/o3-pro が文字起こし原稿から作成しました。