2025年5月8日(木) の18:00から一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第16回 GenAI 勉強会」が、京橋エドグラン 29階のインキュベーションセンターで開催されました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。

★GAISのメールマガジン(月3~4回発行)限定で、動画アーカイブを公開しています。メールアドレスだけで誰でも申し込み可能です。申し込みはこちら。 https://gais.jp/gais-ml

(1)木村哲也 氏「カイゼンの知能化 ~ 製造現場での生成AI活用 ~」(旭鉄工株式会社 代表取締役社長/i Smart Technologies 株式会社 代表取締役社長/一般社団法人 生成AI協会(GAIS) 理事)

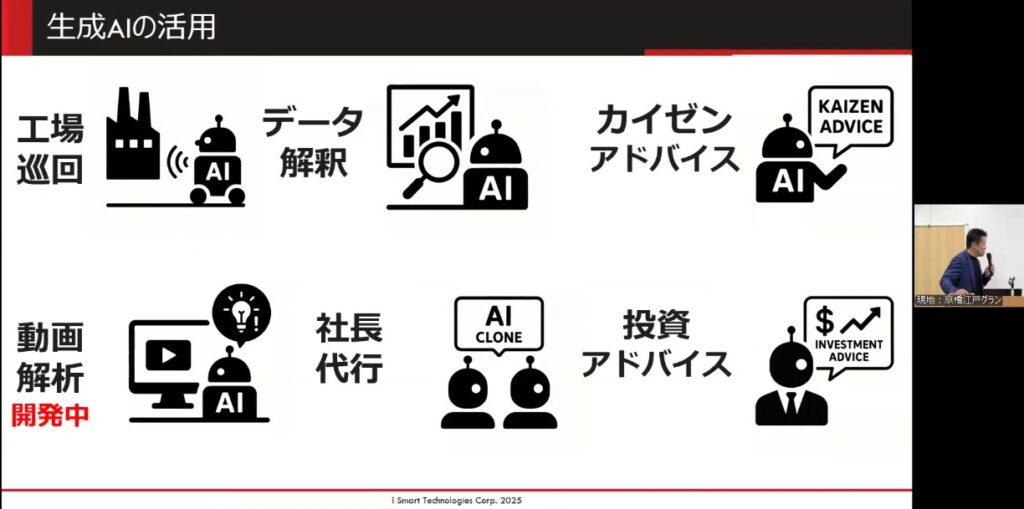

木村哲也氏は、トヨタで培った経験をもとに IoT と生成AIを融合した「改善の知能化」を解説した。単にデータを集めるのではなく「問題を見える化し即座に直す」高速PDCAを、哲学・仕組み・文化として現場に根付かせることが核心。自社IoT基盤 iXacs で取得したラインデータを生成AIが毎朝巡回し異常を自動指摘し、動画解析で作業の無駄動作まで可視化。これにより全200ライン中38ラインで生産性20%向上、年間9,000万円の労務費を削減した。10年間で売上11億円増・利益9億円増・賃金17%増・CO₂排出30%減を実現できたのは、失敗を許容し挑戦を称賛する文化と、ノウハウ共有リストによる横展開があったからだという。さらにAIクローン「AIキムテツ」に講演資料やメルマガ作成を任せ、自身の業務も自動化。経営者こそDX人材となり、まずアクセルを踏んで生成AIを使い倒すべきだと強調した。

(2)藤川裕一 氏「グローバルLLMの新たな選択肢 ~ 最新Qwen3登場!アリババクラウドによるQwenの実装と今後の展望」(アリババ株式会社 アリババクラウド インテリジェンスビジネスグループ AVピッグデータソリューションアーキテクト)

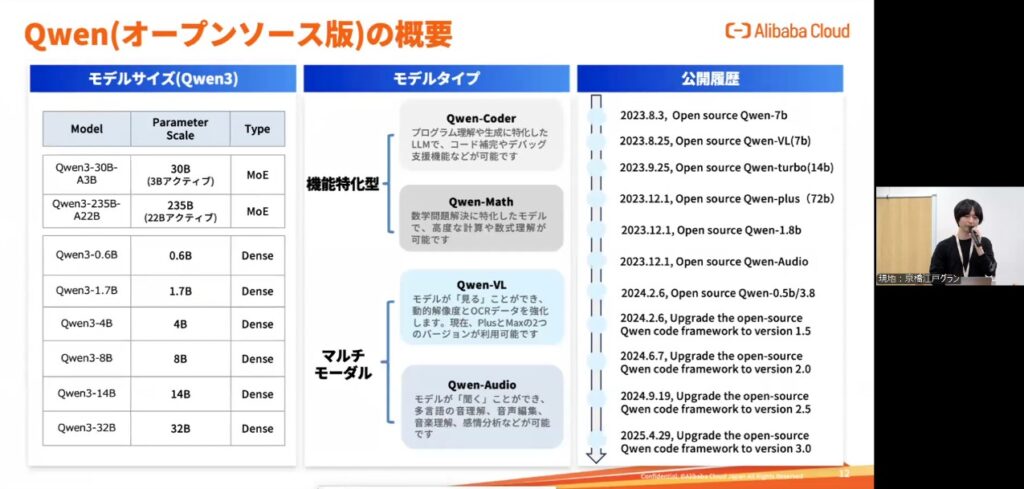

アリババの藤川氏は、アリババクラウドが IaaS、開発基盤「PAI」、LLM提供「Model Studio」、SaaSを統合し、APACクラウド市場シェア1位・世界3位の実績を背景に生成AIを包括支援する体制を紹介。最新LLM「Qwen 3」は36兆トークンで学習し、128kコンテキスト・119言語対応。MoE版(30B-A3B/235B-A22B)とDense版(0.6-32B)を揃え、4Bモデルでも従来72B級に匹敵、日本語精度も高い。ハイブリッド推論モードで即答と逐次思考を切替可能。Coder・Math・VL・Audioなど派生モデルやクローズド版Max/Plus/Turbo(低料金)も用意。PAI-EASではモデルギャラリーからクリックだけでデプロイ・API化できる。画像・動画生成モデル「Wan 2.1」もOSS化され、家庭用GPUで高品質な5秒動画を生成でき、コミュニティにも高評価となっている。最後に活用事例として、AIスタートアップの Lightblue は PAI で Qwen をファイン・チューニングした事例、また、北海道の AXCXEPT も Qwen をファイン・チューニングして日本語性能を向上させ、医療・公共機関などで高セキュリティ分野でのクローズドなローカルLLM環境を構築している。また資生堂は中国市場で Qwen を活用したAIスキンケアアシスタントを展開している事例を紹介した。

(3)佐々木 陽 氏「NVIDIA最新動向:GTCでアップデートされたロボット基盤モデルと世界モデル」 (株式会社FaBo)

佐々木氏は GTC 2025の現地報告として、NVIDIAロボティクスの最新潮流を概観した。

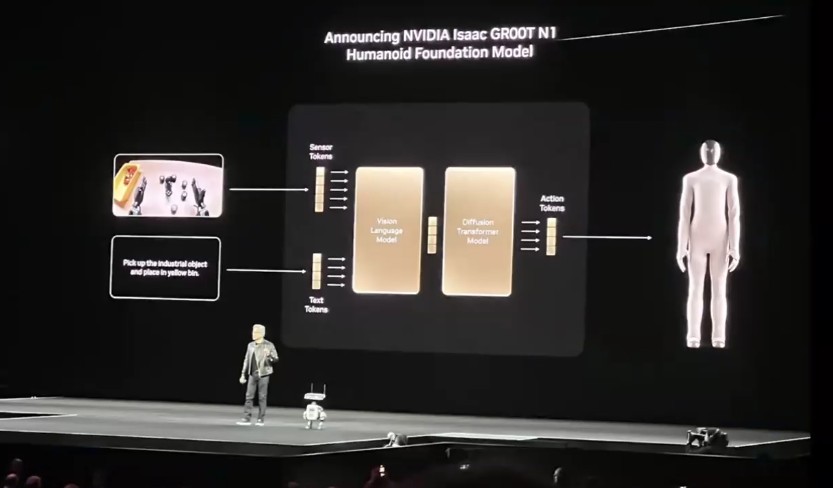

①基盤モデル ― 視覚と言語を統合したロボット用LLM「Isaac GROOT N1」(20億パラメータ)がオープンウエイト化され、Hugging Face連携で低価格ロボットアームの LeRobot でも動作可能に。

②ハードウェア ― 128 GB VRAMの次世代組込みGPU「Jetson Thor」を2枚搭載し、4×25 GbEで大量センサーを処理するヒューマノイド設計を提案。

③世界モデル ― 20万時間の動画と9兆トークンで学習した「NVIDIA Cosmos」がPredict/Transformer/Reasonの三層で大規模シミュレーション生成と推論を実現。

④開発インフラ ― 256 GB VRAMをNVLinkで束ねる新GPU「DGX Spark」や、H100を時間貸しするGPU-as-a-Serviceが実装を後押し。会場では台湾系ベンダが目立ち、数万円のロボットアームで“物理AI”を試せる時代の到来を示唆。エージェンティックAIを超え、センサー入力から行動生成までをエンドツーエンドで最適化するフィジカルAIが今後の主戦場になると締めくくった。

(4)LT:森 一弥氏「データ連携を後押しするClaude発のMCPとは?」(アステリア株式会社 エバンジェリスト/GAIS エバンジェリスト)

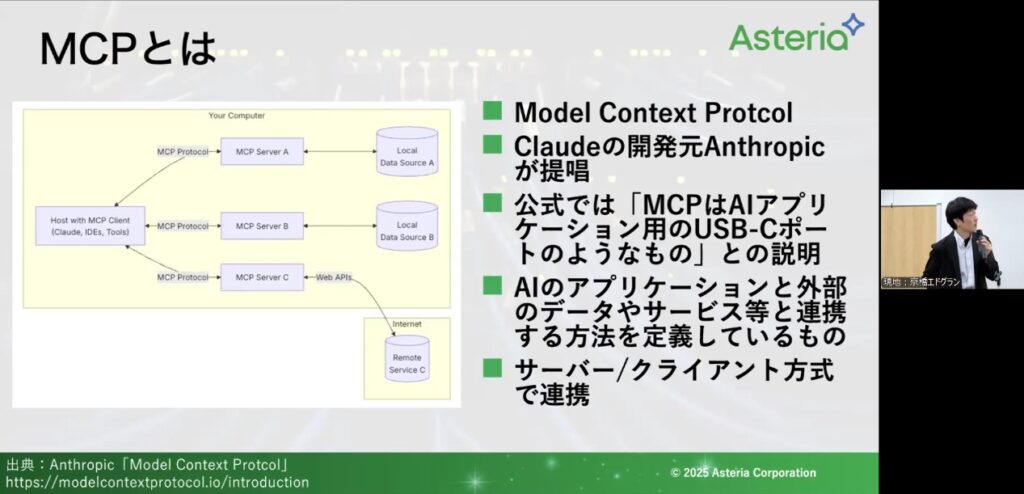

森一弥氏は、Anthropic が Claude 用に提唱した Model Context Protocol(MCP)の意義と実践手順を 10 分で解説した。MCP は「AI 版 USB-C」とも言える標準インターフェースで、AI アプリと外部データ/サービスを安全かつ柔軟に連携させる。OpenAI や Google も対応を表明しており、デファクト化が進む。利用法は①既存クライアント(例:Claude Desktop)の活用、②社内システム接続用の独自サーバ構築、③独自チャット UI などクライアント開発──の3パターン。デモでは Node.js・uv・Docker のいずれかを準備し、GitHub 公開の軽量サーバを設定ファイルへ追記するだけでファイル操作ツールを Claude から呼び出せる様子を紹介。各操作でユーザー許可が求められるためセキュリティも確保される。森氏は「プログラミング未経験者でも試せる成熟度に達した。生成 AI 活用を広げる鍵として MCP を早期に学び、自社向けエージェントやデータ連携基盤を内製しよう」と締めくくった。

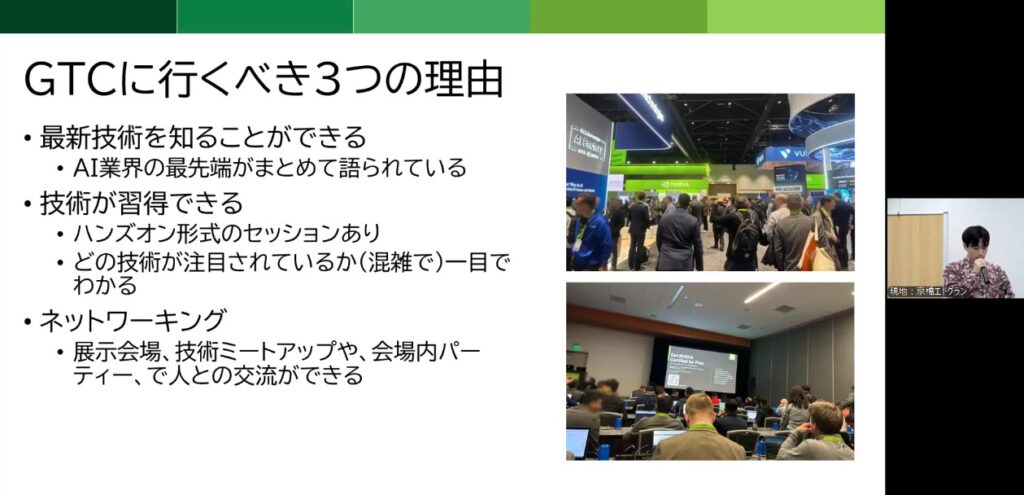

(5)LT:甲斐巧真 氏「シリコンバレーで見たAIの未来 〜 GTC2025現地レポ」(株式会社KDDIテクノロジー 開発4部)

甲斐巧真氏は、NVIDIA GTC 2025(米サンノゼ)で体感した“参加必須”の理由を三つ提示した。

①最新動向を一望 ― 会場ではNVIDIA NIM/NeMo、ロボティクスやフィジカルAIなど注目技術のセッションが混雑度で可視化され、未知分野でも効率的に情報を吸収できると指摘した。

②ハンズオンで習得 ― CUDAライブラリやRAGチャットボット構築を実際に手を動かして学べ、学んだ知識を即業務に持ち帰れる。

③世界規模の交流 ― 夜のパーティーでは2.5万人の開発者・研究者と議論でき、共同研究の糸口を掴めると強調した。参加者数は前年の1.6万から2.5万へ急増し、AI熱の加速を数字で実感したとも報告。会場では品薄のRTX 5080/5090を限定販売する列ができるなど現地ならではの熱気があり、人気セッションに備えて“枠を詰め込みすぎない”時間管理術を推奨した。甲斐氏は「オンライン検索だけでは未知領域を探せない。現地で視野を広げ、最新AIを自分事として加速させよう」と締めくくった。

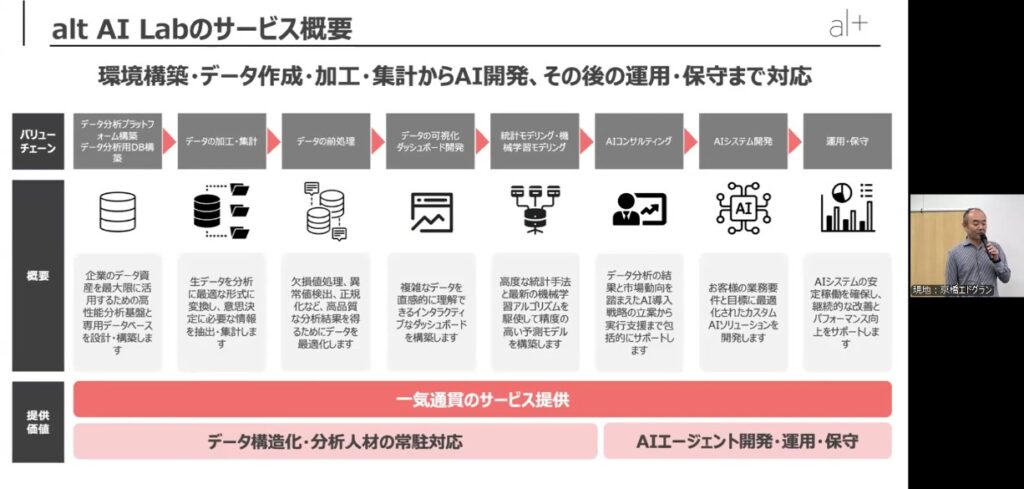

(6)LT:田代純也 氏「新サービス alt AI LabとGPUニーズを捉えたalt GPU Cloudに関して」(株式会社オルツ)

オルツの田代氏は、売上計上問題への謝罪を述べた後、生成AI導入を一気通貫で支援する二つの新サービスを紹介した。第一の「alt AI Lab」は、社内データ基盤の構築から前処理、モデル選定、AIコンサル、システム開発・デプロイまでを常駐エンジニアが伴走し、専門人材不足とデータのサイロ化に悩む日本企業を支援する。第二の「alt GPU Cloud」は、慢性的なGPU不足が続くアジア市場と日本参入を狙う海外AI企業の需要を踏まえ、国内データセンターでセキュアかつ低価格にGPUリソースを提供。ダッシュボードの日本語化を含むローカライズや、高品質な日本語インストラクションデータ、APTO社と提携した学習・アノテーション基盤もセットで提供し、LLMのファインチューニングまで支援可能とした。田代氏は「AIエージェント時代を勝ち抜くには、データと計算資源を同時に押さえ、企業と共に実装まで走り切ることが不可欠」と締めくくった。

第16回 GenAI 勉強会は、製造現場・基盤モデル・開発インフラ・標準プロトコル・海外最新動向・国内 GPU エコシステムと、生成 AI 活用の“川上から川下”を一日で俯瞰できる濃密なラインアップとなった。終了後の懇親会では登壇者と参加者が名刺・SNS を交換し、ネットワーキングも活況。生成AIのコミュニティとしてGAISは成熟フェーズに入ったと言える。生成 AI を巡る技術と実装方法は日進月歩だが、学びと出会いの場をハイブリッドで継続し、知見を横展開し合うエコシステムこそが日本発イノベーションを加速させると考えている。

次回「第17回 GenAI 勉強会」は、2025年6月11日(水)に同じ会場(京橋エドグラン 29階 インキュベーションセンター)で開催予定です。引き続き、多くの皆さまのご参加をお待ちしております!