2025年3月25日(火) の18:00から一般社団法人 生成AI協会(GAIS)が主催する「第15回 GenAI 勉強会」が、京橋エドグラン 29階のインキュベーションセンターで開催されました。当日は、リアルとオンラインのハイブリッドで進行し、懇親会では活発な意見交換が行われました。

★GAISのメールマガジン(月3~4回発行)限定で、動画アーカイブを公開しています。メールアドレスだけで誰でも申し込み可能です。申し込みはこちら。 https://gais.jp/gais-ml

(1)山川 祐吾 氏「メタバース役所におけるAIアバター活用の最新事例」

(大日本印刷株式会社 コンテンツ・XRコミュニケーション本部 XRコミュニケーション事業開発ユニット ビジネス推進部 企画第1グループ リーダー)

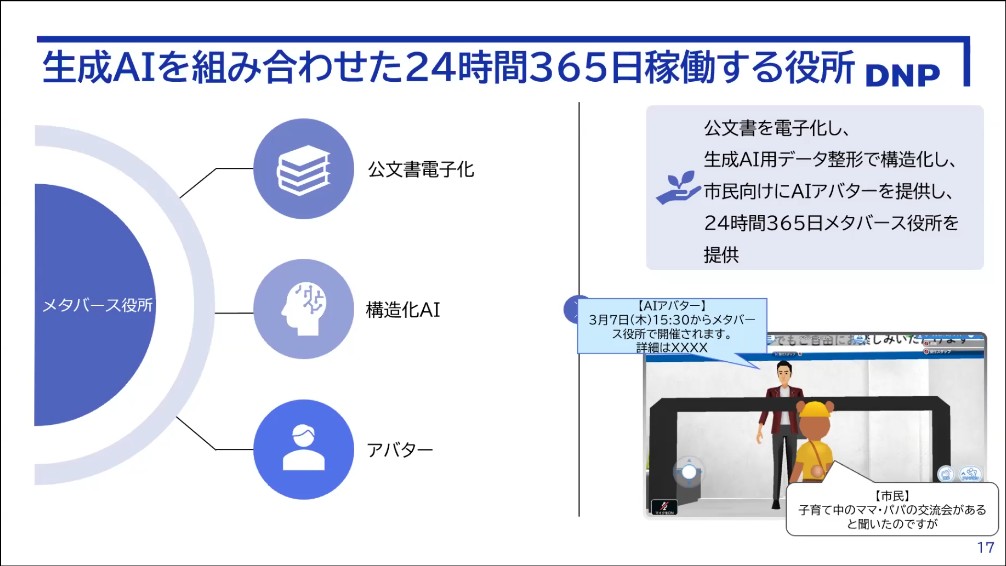

冒頭、大日本印刷(DNP)の山川祐吾氏は「メタバース役所におけるAIアバター活用の最新事例」と題した講演を行いました。山川氏によると、大日本印刷は2021年よりXRコミュニケーション事業を立ち上げ、新しいコミュニケーション手段とそれに伴う経済圏の創出に取り組んでいる。特に公共分野への展開として注目されているのが「メタバース役所」。「メタバース役所」は、メタバース技術を活用し、時間や場所にとらわれず行政サービスを提供することを目的としている。具体的には、「市民交流の場」、「相談サービス」、「電子申請サポート」の3つのサービスが提供されている。

「市民交流の場」では、市民がアバターを通じて仮想空間内で自由に交流できる環境を提供する。「相談サービス」は1対1でのコミュニケーションを基本とし、自治体職員や専門家がメタバース内で住民からの相談に対応する。また、「電子申請サポート」は、電子申請に不慣れな住民が仮想空間で具体的な操作のサポートを受けられる仕組みである。すでに複数の自治体で導入が進んでおり、新潟県三条市では、AIアバターが離婚などセンシティブなテーマに関する相談にも対応する実証事業が行われている。AIアバターは匿名性を活かし、悩みを抱える住民が気軽に相談できる環境を提供している。また、岐阜県飛騨市では、本人認証機能の追加により、セキュリティを担保した上でさらに幅広い行政手続きを提供する実証が進められている。教育分野でもメタバース技術の導入は広がっており、学校に通えない児童・生徒に対するバーチャルな学習環境提供など、具体的な成果が報告されている。

山川氏は「メタバース役所は行政サービスのデジタル化の一環であり、誰もが気軽に利用できる新たな公共サービスの形を目指している」と強調した。今後は、センシティブで相談が難しい課題に対してもメタバース特有の匿名性や気軽さを活かし、さらなる展開が期待されている。

(2)佐藤 拓杜 氏「フロントラインワーカーを支援する生成AI技術と日立のメタバース」

(株式会社 日立製作所 研究開発グループ 知能ビジョン研究部員)

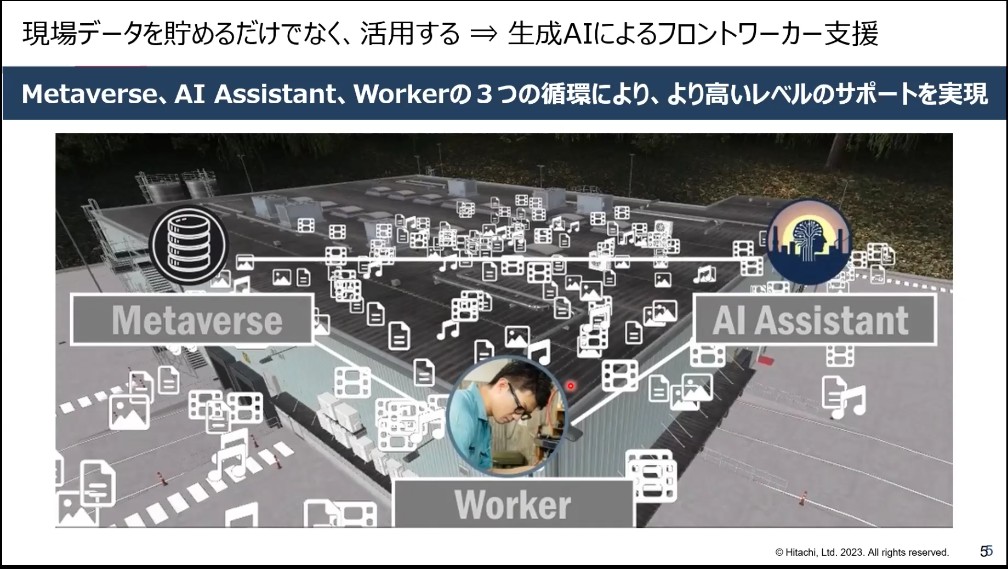

株式会社日立製作所 研究開発グループ 知能ビジョン研究部の佐藤拓杜氏が、「フロントラインワーカーを支援する生成AI技術と日立のメタバース」と題した講演を行いました。佐藤氏は、産業現場向けの「現場拡張メタバース」について紹介。この技術は、建設現場や工場などの物理的な作業環境を仮想空間上に再現し、現場のデータを一元管理する「器」として機能します。具体的には、設計書や工程表、作業データ、センサーデータ、検査画像などを実際の現場位置と紐付けて管理し、関係者が直感的にアクセスできるようにするものです。これにより、遠隔地からでもVRゴーグルやタブレットを通じて情報共有や議論が可能となり、迅速な意思決定が促進されます。 このメタバース内に蓄積されたデータを活用し、生成AIアシスタントが現場作業者を支援する仕組みも紹介されました。作業者が直面する課題に対し、AIがリアルタイムで必要な情報を提示することで、作業効率と安全性の向上を目指しています。この取り組みは、データ活用の価値を高め、さらなるデータ蓄積を促す好循環を生み出しています。

日立製作所は、鉄道車両や線路、プラントなどでのメタバース活用を進めており、2023年7月から8月にかけて、原子力発電所の実寸大モックアップの移設工事で実際に使用されました。この取り組みにより、遠隔地にいる関係者同士が特殊なデジタル機器を用いることなく、現場状況の情報共有や合意形成が可能であることが確認され、業務効率の向上に寄与しました。

さらに、生成AIアシスタントの活用例として、工場での初心者作業者へのリアルタイム指示や、監督者が少ない状況での安全基準の遵守支援、作業手順のリアルタイム確認による手戻り防止などが挙げられました。具体的な生成AI技術として、産業分野向けの行動認識・言語化技術、音響変化を言葉で説明する音響変化キャプショニング技術、衣服型センサーを利用したモーションをテキスト化する技術(モーショントゥーテキスト)などが紹介されました。これらの技術により、安全作業の遵守や異常音の検出、技能伝承や安全性評価が可能となります。

日立製作所は、生成AIの業務活用・運用を支援する「業務特化型LLM構築・運用サービス」や「生成AI業務適用サービス」を提供しており、これらのサービスを通じて、現場の障害対応や生産工程の高度化、フロントラインワーカーの業務効率向上を図っています。 また、生成AIの社会実装と業務変革を推進する「GenAIアンバサダー」を設立し、ITとOTを融合した知見を活用して、企業や社会の課題解決に取り組んでいます。これにより、生産性向上や新事業創出を加速し、持続可能な社会の実現を目指しています。

佐藤氏は、今後もフロントラインワーカーの支援技術とメタバース活用を推進し、社会インフラの持続可能な運用・管理に貢献していく意向を示しました。日立製作所のこれらの取り組みは、産業現場のデジタル化と効率化に向けた先進的な事例として注目されています。

(3)松下 享平 氏「空調設備の事例で知る、生成AIとIoT・デジタル化の関係性」

(株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト)

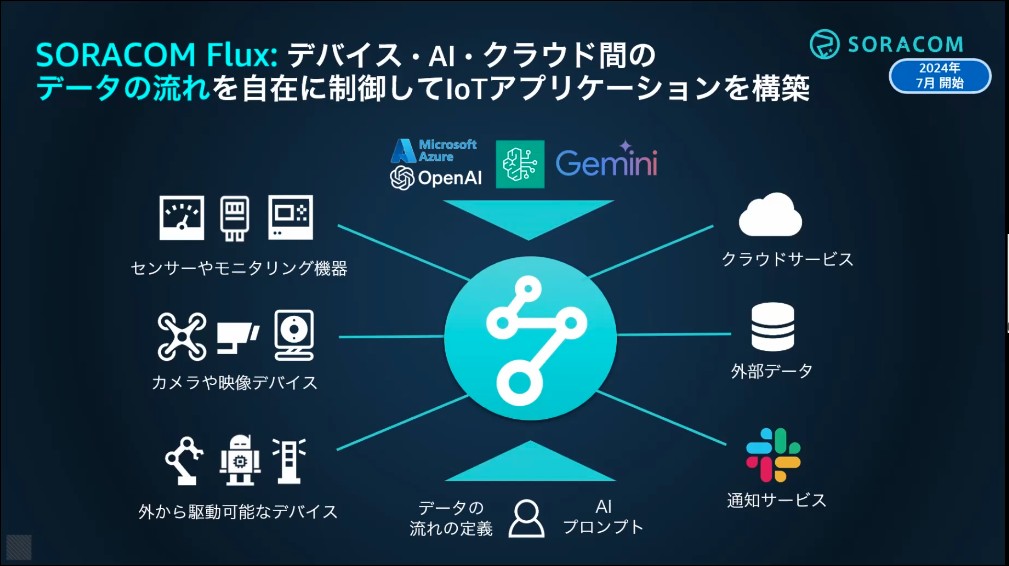

株式会社ソラコムのテクノロジー・エバンジェリストである松下享平氏が、「空調設備の事例で知る、生成AIとIoT・デジタル化の関係性」と題した講演を行いました。松下氏は、生成AIとIoTの融合がもたらす新たな可能性を、具体的な事例を交えて紹介しました。特に、ソラコムが東京大学の松尾研究所と共同で設立した「IoT x GenAI Lab」の取り組みが注目されています。このラボは、生成AIとIoTの実ビジネスへの応用を推進しており、その成果として、三菱電機との共同実証実験が挙げられます。この実験では、空調設備の最適化により、電力消費量を約48%削減し、快適性を約26%向上させることに成功しました。 この成功の背景には、多様なデータの活用があります。室内外の温度、湿度、日照量、そしてオフィス内の人の配置や快適性に関するフィードバックなど、多角的なデータを収集し、生成AIに入力することで、精度の高い空調制御が可能となりました。 さらに、生成AIの利点として、事前の大規模な学習が不要で、即時に推論が可能である点が挙げられます。これにより、データの分類や加工処理の自動化が容易となり、業務効率化に大きく寄与しています。

松下氏は、生成AIの活用において、モデルの強化やプロンプトエンジニアリング、AIエージェントとの統合が重要であると強調しました。また、継続的なAI利用のためには、セキュリティやガバナンス、デリバリーの仕組みが不可欠であると述べ、「AIの真の価値は、その結果をどのように実社会で活用するかにある」とし、生成AIが導き出した結果を実際のサービスやデバイスと連携させることの重要性を強調しました。そして、そのデータ収集にはIoTが最適な手段であると結論付けました。

(4)狩野洋一 氏「LLM instruction data 最新制作事例 – altdatastockとのデータ連携 -」

(株式会社APTO 取締役)

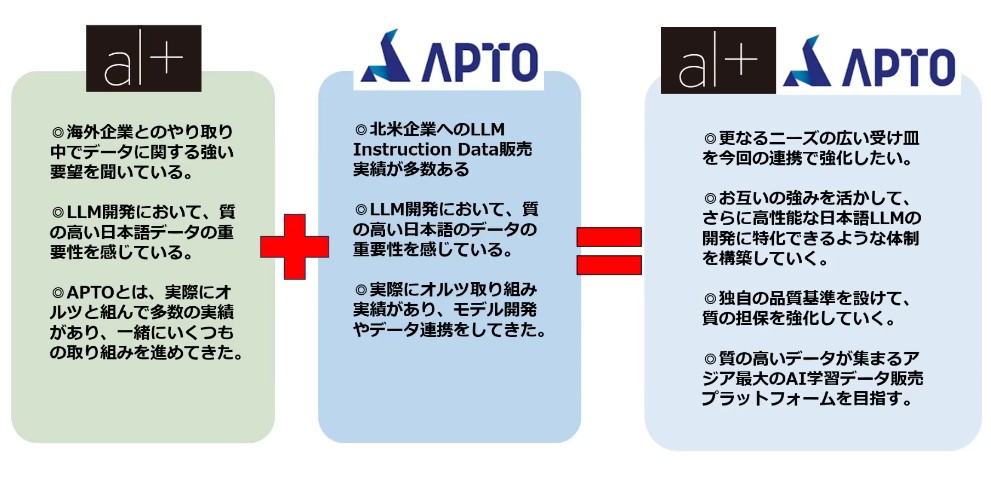

株式会社APTOの取締役である狩野洋一氏と、業務提携をしている株式会社オルツのアライアンスマネージャー・山口氏が登壇しました。山口氏は冒頭で、オルツが2025年3月6日に公開したアジア最大級のAI学習データプラットフォーム「alt datastock」について紹介しました。このプラットフォームは企業が容易にAI学習データの売買を行える環境を提供し、日本語のインストラクションデータに対する海外からの強いニーズに応えることを目的としています。また、オルツとAPTOは共同で、日本語特化型LLMの開発を推進するため、高品質なデータセットの作成と提供を目指していることを強調しました。

狩野氏は続いて、株式会社APTOが開発した新しいプラットフォーム「Harvest Expert」を紹介しました。このプラットフォームは、専門家が自身の知識や経験を自然言語で登録し、その質をスキル診断によって自動評価することで、専門的で高品質なインストラクションデータを効率的に収集できる仕組みを提供しています。特に、農業分野での事例として、長崎で開催された言語処理学会との協力で、農業に特化した精度の高いチャットボットを開発した成功事例を挙げました。さらに、狩野氏は「Harvest Expert」を活用することで、医療、建設、飲食など幅広い業界で精度向上を目的とした専門的インストラクションデータの生成が可能であり、各企業が手軽に専門分野の精度を高めることができると強調しました。

両社は今後も連携を深め、高品質な日本語インストラクションデータの提供を通じて国内外のAI開発を積極的に支援していくと述べました。データ収集やアノテーション、さらにはインストラクションデータ作成について課題を抱える企業に向けて、具体的かつ実用的なソリューションを提供することで、日本のAI市場の拡大に貢献していく考えを示しました。

(5)LT:盛川英典 氏「n8n オープンソースで作るAIエージェント」

(有限会社GH9 代表取締役)

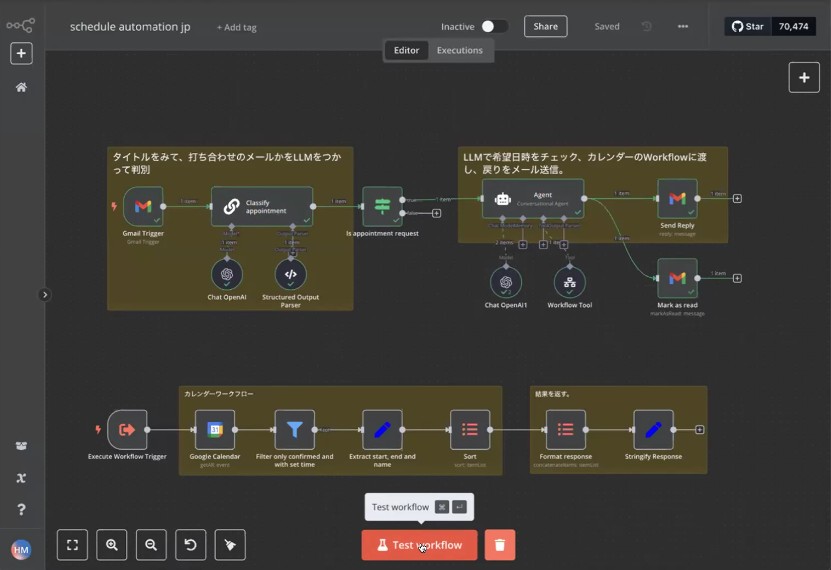

有限会社GH9の代表取締役である盛川英典氏が「n8n オープンソースで作るAIエージェント」というテーマで講演を行いました。n8n(エヌエイトエヌ)は、オープンソースのワークフロー自動化ツールで、様々なサービスやAPIを連携させて業務フローを自動化できるプラットフォーム。ローコードでの開発が可能で、エンジニアでなくても比較的簡単にワークフローの構築ができる。 n8nは、OpenAIのChatGPTと連携することで、AIエージェントを構築することが可能。例えば、Gmailで特定のメールを受信した際に、ChatGPTを活用して自動的に返信内容を生成し、送信するワークフローを作成できます。このような自動化により、問い合わせ対応の効率化が期待できる。 n8nはオープンソースで提供されており、セルフホスティングが可能。これにより、データを自社内で管理しつつ、自由度の高いワークフローの構築が実現できる。

(6)髙橋和馬 氏「Gemini最新アップデートまとめとAIエージェント『Manus』について」

(IKIGAI lab. コミニティオーナー/富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 生成AI活用トレーナー)

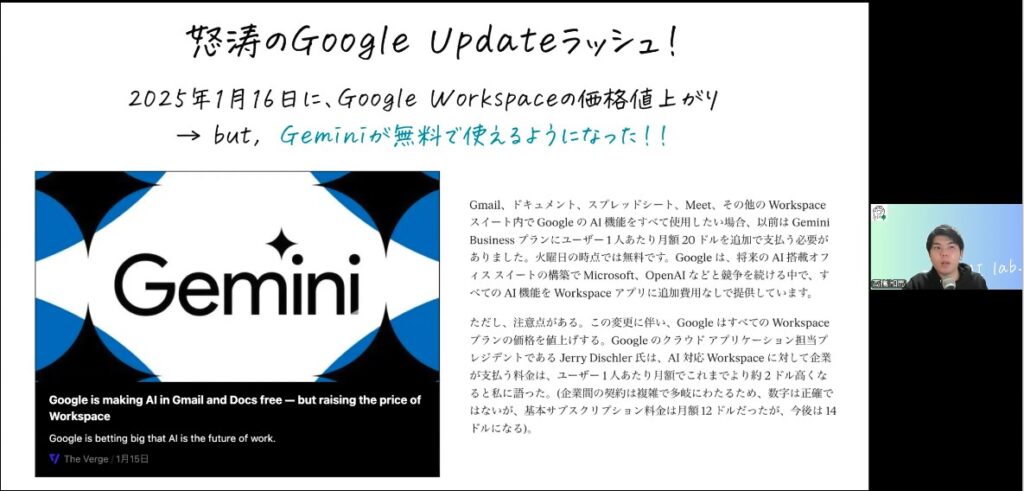

IKIGAI Lab.のコミュニティオーナーであり、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の生成AI活用トレーナーである髙橋和馬氏が、「Gemini最新アップデートまとめとAIエージェント『Manus』について」というテーマで講演を行いました。髙橋氏は、Googleが開発した生成AIモデル「Gemini」の最新バージョンである「Gemini 1.5」について解説。このモデルは、従来のバージョンから大幅な進化を遂げており、特に以下の点が強調されました。

・マルチモーダル対応の強化:テキストだけでなく、画像や音声、動画など多様なデータ形式を同時に処理できる能力が向上しました。これにより、画像に写っている物体の識別や、その詳細な説明を提供することが可能となっています。

・自然言語処理の精度向上:より人間に近い理解力と正確な応答が可能となり、複雑なタスクにも対応できるようになりました。

・処理速度の大幅な向上:「Gemini 1.5 Flash」は、応答速度が大幅に向上し、平均して1秒未満での出力が可能となっています。これにより、ユーザーはストレスなくAIとのやり取りを行うことができます。

続いて、髙橋氏はAIエージェント「Manus」について紹介しました。Manusは、ユーザーからの指示をもとに、計画立案から実行、納品までを自動で行う自律型のAIエージェントです。テキスト、画像、コードなど多様なデータ形式に対応しており、複数のタスクを同時並行で処理することが可能です。

Manusの特徴的な機能として、以下が挙げられます。

・自律実行:ユーザーの指示に基づき、タスクの計画から実行、結果の納品までを自動で行います。

・マルチモーダル対応:テキスト、画像、コードなど、多様なデータ形式を処理できます。

・非同期処理:長時間の分析や複雑な作業を効率的に行うことが可能です。

ただし、Manusは現在プライベートベータ版での提供となっており、利用には招待コードが必要です。

髙橋氏の講演では、Googleの最新AIモデル「Gemini 1.5」の技術的進化と、それを活用したAIエージェント「Manus」の可能性が詳述されました。これらの技術は、今後の業務効率化や新たなサービスの創出に大きな影響を与えることが期待されています。

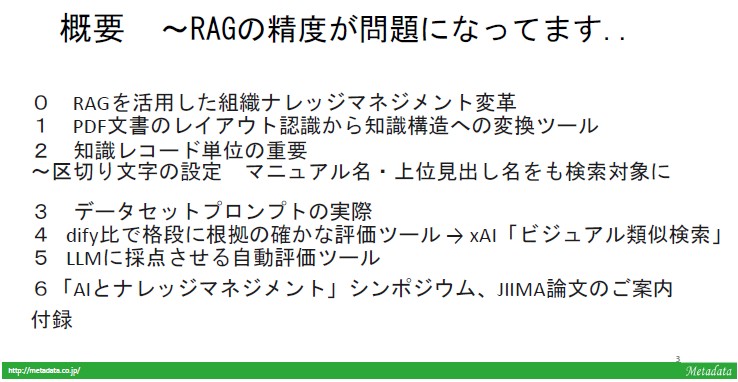

(7)LT:野村直之 氏「RAG用の知識開発、知識デバッグとその支援ツール」

(メタデータ株式会社 代表取締役)

メタデータ株式会社の代表取締役である野村直之氏が「RAG用の知識開発、知識デバッグとその支援ツール」というテーマで講演を行いました。野村氏は、かつてジャストシステムで「コンセプトベース」という類似検索技術を開発しました。これは、ユーザーが自然文で入力した内容に基づき、関連性の高い文書を検索するシステムで、現在のベクトル検索技術の先駆けとなるものです。

講演では、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用した高精度な知識開発とデバッグ手法について言及されました。RAGは、大規模言語モデル(LLM)に外部の知識ベースから事実情報を取り込み、より正確な回答を生成する手法です。 野村氏は、RAGの精度向上のためには、元データの整備が不可欠であると強調しました。具体的には、エクセル方眼紙をPDF化したような複雑なデータに対して、自動認識フィルターを適用し、知識の階層構造を再構築する手法を紹介しました。さらに、評価プロセスの効率化として、AIを活用した評価スピードの向上についても触れられました。これにより、人間によるサンプルチェックと組み合わせて、評価の精度と効率を同時に高めることが可能となります。また、知識レコードの粒度や区切り文字の調整がRAGの精度に大きく影響する点も指摘されました。適切な区切り設定により、LLMが情報を正確に理解し、ハルシネーション(幻覚)の発生を抑えることができます。

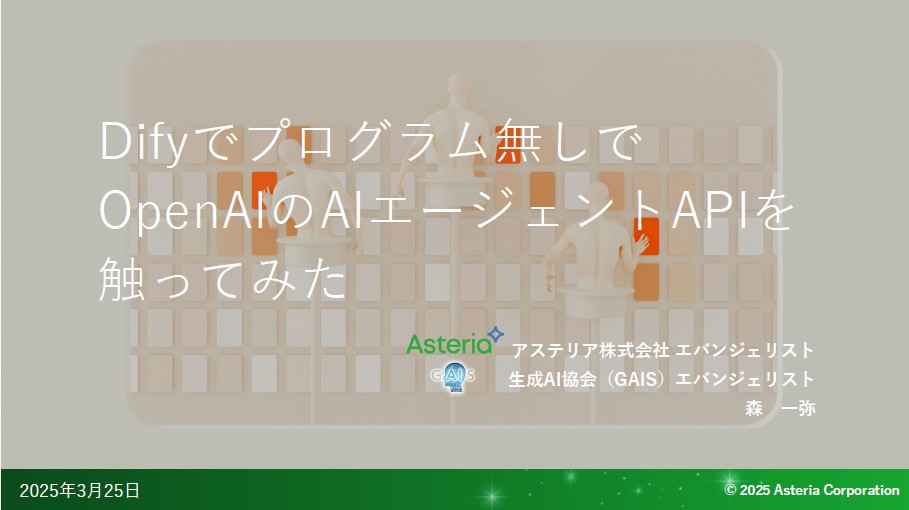

(8)LT:森 一弥氏「Difyでプログラム無しでOpenAIのAIエージェントAPIを触ってみた」

(アステリア株式会社 エバンジェリスト+GAISエバンジェリスト)

アステリア株式会社のエバンジェリストであり、GAISのエバンジェリストでもある森 一弥氏が「Difyでプログラム無しでOpenAIのAIエージェントAPIを触ってみた」というテーマで講演を行いました。講演では、AIエージェントの解説と、OpenAIから3/12に開発者向けにリリースされた「Agents SDK」について解説。このSDKのAPIを、できればプログラムを書かずに試したい人向けにDifyで試した例を紹介しました。講演では、具体的なステップと、実際の動作デモを交えて詳しい解説が行われました。最後に生成AI協会(GAIS)のワーキング・グループの紹介も行われました。

講演終了後、リアル会場では、参加費無料の懇親会(名刺交換会)にて、活発な意見交換が行われていました。

第15回 GenAI 勉強会では、メタバースと生成AIの先進的な活用事例が紹介され、これらの技術が現実世界の課題解決に大きく寄与する可能性が示されました。生成AIに関心がある方にとって、GAISは最先端の情報に触れ、現場での実践的な活用事例を学ぶ貴重な機会となります。生成AIが社会やビジネスにどのような変革をもたらすのかを具体的に知ることで、自身の取り組みやイノベーションへのヒントを得ることができます。また、関心がある方は単に情報を得るだけでなく、GAISが提供する勉強会やコミュニティを通じて積極的に交流を図り、自身の課題を共有し、他者とのコラボレーションや知識交換を通じて実践力を高めることが推奨されます。GAISを通じて広がるネットワークや実践的な知見は、生成AIの可能性を最大限に引き出すための重要なリソースとなるでしょう。

次回「第16回 GenAI 勉強会」は、2025年5月8日(木)に同じ京橋エドグラン29階インキュベーションセンターにて開催予定です。生成AI協会(GAIS)理事の木村哲也氏による講演と共に、いよいよGAISの製造業ワーキング・グループが始動します。そして、アリババクラウドの藤川裕一氏が、いま注目のLLMである「Qwen(クウェン)」について講演をしていただきます。引き続き、多くの皆さまのご参加をお待ちしております!